西普天間住宅地区の返還実施計画:防衛局が沖縄県と宜野湾市に意見照会

2014年01月30日/ 基地返還跡地/ 汚染

沖縄・生物多様性市民ネットワークは、沖縄の枯れ葉剤の問題に携わってから、昨年6月ドラム缶が発見された沖縄市サッカー場の調査を監視し、評価するということをしてきました。

ドラム缶発見時からコメントしてきたのは、これはサッカー場、枯れ葉剤の問題だけではなく、返還跡地の問題としてもとらえるべきだということでした。

そこで、返還予定のキャンプ瑞慶覧(西普天間住宅地区)について、11月から宜野湾市に市議とともにヒアリングを行うなどの現状把握から取り組んできました。

西普天間住宅地区 写真 Isao Tobaru

西普天間住宅地区 写真 Isao Tobaru

この西普天間の返還問題を日本政府は「基地負担軽減策」の1つとして位置づけています。

返還を「負担軽減」とみなすこと、辺野古新基地建設の理解を促す材料とすることは問題です。奪われた土地が返されることは当たり前。ありがたがってはいけません。

政府は返還を大変早いスケジュールで進めています。返還予定時期は「平成27年(2015)年3月31日」。

2014年1月17日にはこの地区は「駐留軍用地跡地の適切な利用の推進に関する特別措置法(以下「跡地利用特措法)」で、基地跡地開発の重点地域とする「拠点返還地」に初めて指定されました。

そして、政府はこの西普天間を「返還跡地のモデルケースに」ということを繰り返し述べています。

しかし、その手続きにおいては、もうモデルケースとはいえないことがわかりました。

沖縄防衛局が実施した地権者への説明会資料から、1月7日宛で沖縄防衛局から沖縄県、宜野湾市宛に「返還実施計画」の意見照会文書が送られていることがわかりました。

これは「跡地利用特措法」第8条第3項ー5項で規定されているものです。

沖縄県に問い合わせたところ(1/28)、文書は1月8日に受領し、県庁内で意見集約をし、2月5日か6日には知事名で意見を提出するとのことがわかりました。

受領したことも、どのような返還計画案が出されているかも県民に知らされていません。

そして県庁内でどのような意見集約をされるのかも、その意見が何をもって沖縄県の意見とされるのかも不透明です。この部分は、意見集約の法制度がないようですが、初の同法適用で、このように県民に、何も公開せずに進め、県議会から辞任勧告をつきつけられている知事名での意見が出されるということはまず、大変問題です。そして知事が、基地内の立ち入り調査の権利を、辺野古の新基地問題の中で条件の材料とすることを私たちは批判してきました。そのような状況で、何も県民に知らせないまま、意見も募らないまま、県庁内の調整だけで知事の意見が出されようとしています。

宜野湾市への文書は以下のサイトで1月27日付でアップされています。これは地権者への意見提出の呼びかけです(2月25日〆切)。でも返還地にかかわる人たちは、地権者だけではありません。もっと影響を受ける人やコミュニティに呼びかけることが必要ではないでしょうか。

西普天間は「キャンプ瑞慶覧(西普天間住宅地区)の跡地利用に関する協議会で、跡地の利用計画や支障除去措置等に係わることが話合われていますが、メンバーはまた行政や地主会などに限定されています。支障除去、汚染の問題は返還跡地区域、地権者に限られた問題ではないということをともに認識し、協議する場を再度つくっていく必要があると思います。、

宜野湾市サイト「沖縄県 駐留軍用地(西普天間住宅地区)の返還に関する実施計画の案について」

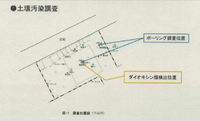

宜野湾市が1月27日付でウェブサイトに出したものからみると、調査の方法、調査に要すると見込まれる期間も、土壌汚染の処理期間も含み、2-3年と非常に短い期間で設定されています。

海外の事例や調査のマニュアル、沖縄のこれまでの跡地の調査からみても、これはあまりにも短い期間です。

この件に関して、さらに問題点を整理し指摘します。

宜野湾市への沖縄防衛局の文書は以下のとおりです。

ドラム缶発見時からコメントしてきたのは、これはサッカー場、枯れ葉剤の問題だけではなく、返還跡地の問題としてもとらえるべきだということでした。

そこで、返還予定のキャンプ瑞慶覧(西普天間住宅地区)について、11月から宜野湾市に市議とともにヒアリングを行うなどの現状把握から取り組んできました。

西普天間住宅地区 写真 Isao Tobaru

西普天間住宅地区 写真 Isao Tobaruこの西普天間の返還問題を日本政府は「基地負担軽減策」の1つとして位置づけています。

返還を「負担軽減」とみなすこと、辺野古新基地建設の理解を促す材料とすることは問題です。奪われた土地が返されることは当たり前。ありがたがってはいけません。

政府は返還を大変早いスケジュールで進めています。返還予定時期は「平成27年(2015)年3月31日」。

2014年1月17日にはこの地区は「駐留軍用地跡地の適切な利用の推進に関する特別措置法(以下「跡地利用特措法)」で、基地跡地開発の重点地域とする「拠点返還地」に初めて指定されました。

そして、政府はこの西普天間を「返還跡地のモデルケースに」ということを繰り返し述べています。

しかし、その手続きにおいては、もうモデルケースとはいえないことがわかりました。

沖縄防衛局が実施した地権者への説明会資料から、1月7日宛で沖縄防衛局から沖縄県、宜野湾市宛に「返還実施計画」の意見照会文書が送られていることがわかりました。

これは「跡地利用特措法」第8条第3項ー5項で規定されているものです。

3 国は、返還実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、沖縄県知事及び関係市町村の長の意見を聴かなければならない。

4 関係市町村の長は、前項の規定により意見を聴かれた場合において、国に対し意見を申し出るときは、あらかじめ、駐留軍用地の所有者等の意見を聴かなければならない。

5 前二項の規定により意見を聴かれた者は、沖縄県知事及び駐留軍用地の所有者等にあっては意見を聴かれた日から三十日以内に、関係市町村の長にあっては意見を聴かれた日から六十日以内に、それぞれ意見書を提出することができる

沖縄県に問い合わせたところ(1/28)、文書は1月8日に受領し、県庁内で意見集約をし、2月5日か6日には知事名で意見を提出するとのことがわかりました。

受領したことも、どのような返還計画案が出されているかも県民に知らされていません。

そして県庁内でどのような意見集約をされるのかも、その意見が何をもって沖縄県の意見とされるのかも不透明です。この部分は、意見集約の法制度がないようですが、初の同法適用で、このように県民に、何も公開せずに進め、県議会から辞任勧告をつきつけられている知事名での意見が出されるということはまず、大変問題です。そして知事が、基地内の立ち入り調査の権利を、辺野古の新基地問題の中で条件の材料とすることを私たちは批判してきました。そのような状況で、何も県民に知らせないまま、意見も募らないまま、県庁内の調整だけで知事の意見が出されようとしています。

宜野湾市への文書は以下のサイトで1月27日付でアップされています。これは地権者への意見提出の呼びかけです(2月25日〆切)。でも返還地にかかわる人たちは、地権者だけではありません。もっと影響を受ける人やコミュニティに呼びかけることが必要ではないでしょうか。

西普天間は「キャンプ瑞慶覧(西普天間住宅地区)の跡地利用に関する協議会で、跡地の利用計画や支障除去措置等に係わることが話合われていますが、メンバーはまた行政や地主会などに限定されています。支障除去、汚染の問題は返還跡地区域、地権者に限られた問題ではないということをともに認識し、協議する場を再度つくっていく必要があると思います。、

宜野湾市サイト「沖縄県 駐留軍用地(西普天間住宅地区)の返還に関する実施計画の案について」

宜野湾市が1月27日付でウェブサイトに出したものからみると、調査の方法、調査に要すると見込まれる期間も、土壌汚染の処理期間も含み、2-3年と非常に短い期間で設定されています。

海外の事例や調査のマニュアル、沖縄のこれまでの跡地の調査からみても、これはあまりにも短い期間です。

この件に関して、さらに問題点を整理し指摘します。

宜野湾市への沖縄防衛局の文書は以下のとおりです。

Posted by 沖縄BD at 23:17│Comments(0)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。