県知事による海上作業停止の「指示」をめぐって Part I

2015年04月10日/ 辺野古/ 議会陳情/ 辺野古・大浦湾/ ボーリング調査

去った3月23日に翁長雄志沖縄県知事は、沖縄防衛局に対して、同局が行っている辺野古・大浦湾における米軍新基地建設ための海上作業(ボーリング調査)を停止するように「指示」した(沖縄タイムス 3月24日、琉球新報 3月23日)。それを受けて沖縄防衛局は、翌24日、翁長知事の作業停止「指示」の「無効」を求める審査と、審査期間中には知事の「指示」の執行を停止するように、国(農林水産相)に申し立てた(朝日新聞 3月25日)。そして30日、農林水産相は、防衛局の申立て内容を全面的に受け入れる判断を下している。

ボーリング調査が現在も強行されるなか、知事の作業停止「指示」をめぐる沖縄県と日本政府の対立がより鮮明になっている(東京新聞 3月31日)。その対立は、県内外だけではなく、国外のメディアからも注目されている(例えば、ニュヨークタイムズ 2015年3月24日)。

しかし対立の内容については、法制度的な部分が中心ということもあり、非常に分かりにくいのが実状だ。メディアがこの問題を包括的に追えない部分もあり、情報が断片的なものになりがちだ。また沖縄県自体が、県の立場やこの状況を、HP等を使って明確に説明しきれていないことも、この対立の問題の分かりにくさに繋がっている(沖縄県HPはこちら)。

辺野古・大浦湾の豊かな環境と人々の暮らしを守るためには、多くの市民がこの対立の内容をきちんと理解し、またそこから見えてくる翁長県政の基地建設阻止の手法や問題点を理解することことが必要であろう。なぜならそれらを理解してこそ、より効果的な市民の運動が展開できるからだ。

以下、この対立の状況と背景の説明と沖縄BDのメンバーとしての見解を、メディア情報や、行政資料、そして沖縄BDやその他の市民団体のこれまでの活動から得た情報をもとに、3回に分けて整理してみたい。

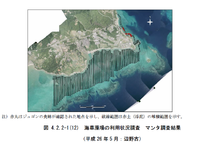

サンゴの上に投入されたアンカー/コンクリートブロック ©牧志治

翁長知事の「指示」

まず、翁長知事の海上作業停止の「指示」とは何か、なぜ「指示」を行ったのかについて振り返ってみよう。

翁長知事は、沖縄防衛局長に宛てた作業停止を「指示」する文書(沖縄県達農第281号)で、言葉を選びながら、問題を次のように指摘している。

「(岩礁破砕等の許可をした)区域外にて行われた、コンクリート製構造物等の設置については、当該許可に係る申請外の行為と認められ、許可を得ずに岩礁破砕行為が成さ蓋然性(可能性)が高いと思量されることから、県が必要とする調査を実施する」

そして

「本書受領後、県の調査が終了し、改めて指示をするまでの間、当該許可区域を含め、当該工事に係る海底面の現状を変更する行為の全てを停止すること」と「指示」している。

ここで知事が言う「岩礁破砕等の許可」区域とは、基地建設のために埋立てが行われる区域と、作業ヤードのために埋立てが行われる地域を指している。埋立てられる場所であり、よってその区域の海底岩礁の破砕については許可がなされているのである。(「岩礁破砕の許可」は仲井真弘多前知事が2014年8月28日に行っている。その8ヶ月前の2013年12月27日には仲井真前知事は「公有水面埋立て」を承認している)

「コンクリート製構造物等」とは、沖縄防衛局が2015年1月27日以降ボーリング調査のために設置した浮標やオイルフェンスを固定するために投入した最大45トンの巨大コンクリートブロックを指している。

そして「岩礁破砕等が行われている」ということは、投入された巨大コンクリートブロックによりサンゴが破砕している、ということを意味している。

つまり、許可した埋立て予定地以外で、巨大コンクリートブロックが投入され、サンゴを破砕している、ということである。

(沖縄タイムス 4月11日より)

翁長知事は、この状況が「岩礁破砕等の許可」を規定する沖縄県の「漁業調整規則」に「違反している懸念が払拭できないとし」とし、全ての海上作業を停止するように「指示」したのである。(沖縄タイムス 3月24日、琉球新報 3月23日)

ここで留意しておきたいのは、報道等では「ボーリング調査停止」や「海上作業の停止」が強調されがちだが、知事の「指示」は、幾つもの事項を含む慎重な対応となっていることだ(知事のコメント 琉球新報 3月28日)。

停止指示の文書からも分かるように、作業を一旦「停止」するのは、サンゴの破砕状況について、沖縄県が独自の調査・検証を行うためであり、この「指示」の行政法的位置づけも、処分の伴わない「行政指導」となっている。

しかしその調査結果によっては、破損したサンゴの「現状回復を求めていく」場合もある、さらにこれらの指示に従わなければ「岩礁破砕の許可」を取り消す場合もあるとし、「腹を決めた」としているのである。

なぜ45トンのブロックを投入したのか

ではなぜ、沖縄防衛局は、岩礁破砕の許可された区域外で、最大45トン級の巨大コンクリートブロックを投入し、その結果サンゴを破砕してしまったのだろうか。そしてなぜ、その行為を問題ないと防衛局は主張し、農林水産相はその主張を認めたのだろうか。

それを理解するには、まず巨大コンクリートブロック投入の判断の直接の理由と考えられる、2014年10月の台風19号の影響について理解する必要がある。(なぜ「岩礁破砕の許可」区域以外で投入したのかについては、後のほうで説明)

2014年7月1日の「工事着手」の後から、このサンゴ破砕が確認されるまでの経緯は以下の通りだ (沖縄BDの関連ブログ記事はこちら)。

工事着手(2014年7月1日)

↓

「臨時制限区域」を示す浮標(フロート)の設置(2014年8月14日)

↓

浮標(フロート)固定のための鋼板アンカー248個投入

↓

台風19号襲来 (2014年10月10日~12日)

↓

鋼板アンカーやワイヤーロープによるサンゴや藻場の損傷が市民団体により発覚(2014年10月15日、17日)

↓

鋼板アンカー120個消失、またワイヤーロープ等がサンゴ、藻場を傷つけたことが発覚

↓

第三回「環境監視等委員会」(2015年1月6日)

*鋼板アンカーの消失やサンゴの損傷についても協議

↓

海上での工事再開(2015年1月15日)

「臨時制限区域」を示す浮標(フロート)やオイルフェンスを沖に広げるように設置(2015年1月19日)

↓

浮標(フロート)やオイルフェンス固定のために最大45トンのコンクリートブロックを海中に投入(2015年1月27日)

↓

市民団体によりコンクリートブロックによるサンゴ破損の問題の指摘 (2015年2月8日)。

この経緯からも分かるように、2014年10月の台風により、それまで浮標(フロート)やオイルフェンスを固定するために使用していた鋼板アンカーが120個消失した後、同じような問題の再発を防ぐ措置として、より巨大なコンクリートブロックが投入されている。

実際、2015年1月6日に開催された環境監視等委員会/第3回委員会では、「今後同規模、それ以上の台風の通過も考えられるということもあるので、必ずしもアンカーの重量を重くする等のハード的な対策だけでなく、事前にうまく避難する等のソフト的な対応も含めて対応すべし」としている(環境監視等委員会委員長のブリーフィングより)。

さらに4月9日の環境監視等委員会/第4回委員会では、巨大コンクリートブロックをアンカーとして投入したのは沖縄防衛局の判断であったことを確認している。そして同委員会はサンゴの生態系全体への影響は「それほど大きくない」としながらも、サンゴの破砕に至った防衛局の対応を批判をしている(琉球新報 4月10日 沖縄タイムス 4月11日)。

環境監視等委員会の議論を経たにも関わらず、浮標(フロート)やオイルフェンスを固定する際に通常使われるアンカーとは数段規模が数段違う巨大コンクリートブロックが「岩礁破砕の許可」の区域外で投入され、それがサンゴを破砕していたのが実態である。

巨大コンクリートブロックの投入に対する沖縄防衛局の見解

沖縄防衛局は、その実態を認めながらも、翁長知事による海上作業停止「指示」は違法であると主張している。そして農林水産相に対して、翁長知事の「指示」の「無効」を求めて、違法性の審査をすることと、審査の間は知事の作業停止「指示」の執行を停止するように申し立てた(毎日新聞 3月27日)。

沖縄防衛局は3月24日付けで翁長知事に送った文書で、以下のような見解を示している。

1) 沖縄県は「岩礁破砕についての理解を誤っている」

水産資源法の規定を根拠とする「都道府県漁業調整規則」に基づくと、「岩礁」とは、海域における地殻の隆起形態であり、地殻の隆起形態を変化させる行為が「岩礁破砕」である。本件アンカーの設置は、地殻そのものを変化させる行為ではなく、岩礁破砕にあたらない。(サンゴの破砕は岩礁破砕にならない、という見解)。

2) 沖縄県は「アンカー設置等について許可を不要としていた」

アンカーを含む浮標の設置については、2014年7月17日、8月28日に許可を受けた岩礁破砕等の許可手続きに当たって、沖縄県から、他の事例を踏まえれば、浮標やそのアンカーの設置には許可はいらない、と示された。(巨大コンクリートブロックは、あくまでアンカーであり、その設置については許可はいらない、という見解)。

3) 沖縄県の対応は「他の事業との公平性に欠ける」

沖縄県における他の同様な事業においては、アンカー設置について岩礁破砕の許可は必要ないとしているのに、今回は許可を必要としており、「公平性を欠き」、「平等原則に反する」。

4) 沖縄県知事の対応は「著しい権限濫用であること」

仮に本件のアンカー設置が岩礁破砕に当たるとしても、許可区域内を含めた全ての工事区域で、全ての現状変更の行為、つまり作業工事の停止を指示していることは、「比例原則に反し」、「著しい権限濫用」である。

5) 「行政手続法に違反していること」

弁明の機会が与えられておらず、必要な教示がなされていない。

また3月24日付けで沖縄防衛局が農林水産相に提出した審査請求書(申し立て)では、以下のような追加の見解も記載されている。

「海域における地殻そのものを変化させない行為やサンゴ礁にまで発達したとは認められないサンゴ類をき損する行為は規制の対象にはならない」「(本件のアンカー設置行為は)、サンゴ礁まで発達したサンゴ類をは損するような行為を行っていない」

沖縄防衛局の見解の問題点

沖縄BDとしては、沖縄防衛局の示しているこれらの見解/主張は、非常に無理があると考える。防衛局は、法制度や手続きに対しての独自の定義や解釈を持ち出し、翁長知事の「指示」が違法であると判断しているとしかみえない。そしてその沖縄防衛局の定義や解釈を受け入れる形で翁長知事の「指示」の執行停止を判断したのが、農林水産相である。以下、沖縄BDとしての沖縄防衛局の見解/主張の問題点を具体的に示していきたい。

まず1点目の「岩礁」の定義や認識の問題だ。確かにサンゴは腔腸動物物であり、沖縄防衛局が主張するように「地殻」という概念の中には含まれていない。しかし、沖縄の海岸の生態系を形づくるイノーにおけるやサンゴ、サンゴ礁の実態を踏まえて、サンゴ、サンゴ礁と海底の地殻を別のものとして、物理的に分けて、破砕作業を行えるのかどうかを考えると、防衛局の見解/主張には無理があることがみえてくるはずだ。

今回、翁長知事による作業停止「指示」の法制度的根拠は、沖縄県の「岩礁破砕等の許可に関する取扱方針」(平成19年9月25日制定)であり、その前文では「サンゴ礁は地形的にも生態的にも砂浜、干潟、藻場などの浅海域と一体となり、本県における海洋生産の基盤を成している」としている。サンゴという生物やサンゴ礁が、沖縄県の沿岸における重要な環境の一部であることを位置づけている。この「取扱方針」は、沖縄県漁業調整規則における「漁場内の岩礁破砕等の許可」第39条に対応している(沖縄県漁業調査委規則)。また同漁業調整規則はサンゴの採捕を禁止している。

さらに沖縄防衛局の「サンゴ礁まで発達したサンゴ類をは損していない」という見解/主張も、沖縄県自体が独自の調査を行えない状態で(琉球新報 3月12日)、どのように確認できるのかという問題がある。

沖縄防衛局の「岩礁」や「サンゴ」に関する主張/見解は、沖縄の海岸環境の実態と沖縄県の法制度を無視したものだといえる。

次に2点目の、投入した最大45トンの巨大コンクリートブロックは、あくまでアンカーであり、許可はいらないという見解/主張の問題だ。まず自らがアンカーと定義すれば、すべてがアンカーとして認められるのか、という常識的なレベルでの問題がある。そして、仮に防衛局が主張するように、沖縄県は「アンカー設置等について許可を不要としていた」としていたとしても、2014年夏の「岩礁破砕等の許可」や「協議」の段階で、防衛局自身と沖縄県が45トンのコンクリートブロックがアンカーとして投入されることを合意、あるいは想定していたことは考えられない。

さらに、平和市民連絡協議会の北上田毅さんらが指摘してきたように(チョイさんの沖縄日記 2015年2月7日)、問題となっている巨大コンクリートブロックは、「岩礁破砕の許可」区域の外、つまり「作業の施行区域」(「臨時制限区域」)を示す浮標の固定を目的にアンカーとして投入されている。この「作業の施行区域」「臨時制限区域」の浮標やアンカーの設置については、最低でも「協議」等の手続きが行われるべきべきものだ(沖縄県の「岩礁破砕等の許可に関する取扱方針」(平成19年9月25日)第8条を参照)。(この「沖縄県はアンカー設置等について許可を不要としていた」とする問題についてはさらに詳しくPart IIで述べる。)

沖縄タイムス 2015年4月11日

3点目の公平性の問題についても、2点目と同じことが言える。沖縄防衛局は、他の同様な事業においては、アンカー設置について「岩礁破砕の許可」は必要ない、と主張するが、他の同様な事業では「岩礁破砕の許可」区域以外に設置された浮標やオイルフェンスを固定するのに、45トン級のコンクリートブロックを使っていないはずだ。「公平性がない」「平等原則に反する」と主張するならば、防衛局は、まず、他のボーリング調査において、あるいは「岩礁破砕の許可」区以外でこのような巨大コンクリートブロックが投入された事例を示すことが必要であるはずだ。

沖縄防衛局の4点目と5点目の見解/主張についても、以上の議論を踏まえると問題があるのは明白であろう。

Part IIに続く。

ボーリング調査が現在も強行されるなか、知事の作業停止「指示」をめぐる沖縄県と日本政府の対立がより鮮明になっている(東京新聞 3月31日)。その対立は、県内外だけではなく、国外のメディアからも注目されている(例えば、ニュヨークタイムズ 2015年3月24日)。

しかし対立の内容については、法制度的な部分が中心ということもあり、非常に分かりにくいのが実状だ。メディアがこの問題を包括的に追えない部分もあり、情報が断片的なものになりがちだ。また沖縄県自体が、県の立場やこの状況を、HP等を使って明確に説明しきれていないことも、この対立の問題の分かりにくさに繋がっている(沖縄県HPはこちら)。

辺野古・大浦湾の豊かな環境と人々の暮らしを守るためには、多くの市民がこの対立の内容をきちんと理解し、またそこから見えてくる翁長県政の基地建設阻止の手法や問題点を理解することことが必要であろう。なぜならそれらを理解してこそ、より効果的な市民の運動が展開できるからだ。

以下、この対立の状況と背景の説明と沖縄BDのメンバーとしての見解を、メディア情報や、行政資料、そして沖縄BDやその他の市民団体のこれまでの活動から得た情報をもとに、3回に分けて整理してみたい。

サンゴの上に投入されたアンカー/コンクリートブロック ©牧志治

翁長知事の「指示」

まず、翁長知事の海上作業停止の「指示」とは何か、なぜ「指示」を行ったのかについて振り返ってみよう。

翁長知事は、沖縄防衛局長に宛てた作業停止を「指示」する文書(沖縄県達農第281号)で、言葉を選びながら、問題を次のように指摘している。

「(岩礁破砕等の許可をした)区域外にて行われた、コンクリート製構造物等の設置については、当該許可に係る申請外の行為と認められ、許可を得ずに岩礁破砕行為が成さ蓋然性(可能性)が高いと思量されることから、県が必要とする調査を実施する」

そして

「本書受領後、県の調査が終了し、改めて指示をするまでの間、当該許可区域を含め、当該工事に係る海底面の現状を変更する行為の全てを停止すること」と「指示」している。

ここで知事が言う「岩礁破砕等の許可」区域とは、基地建設のために埋立てが行われる区域と、作業ヤードのために埋立てが行われる地域を指している。埋立てられる場所であり、よってその区域の海底岩礁の破砕については許可がなされているのである。(「岩礁破砕の許可」は仲井真弘多前知事が2014年8月28日に行っている。その8ヶ月前の2013年12月27日には仲井真前知事は「公有水面埋立て」を承認している)

「コンクリート製構造物等」とは、沖縄防衛局が2015年1月27日以降ボーリング調査のために設置した浮標やオイルフェンスを固定するために投入した最大45トンの巨大コンクリートブロックを指している。

そして「岩礁破砕等が行われている」ということは、投入された巨大コンクリートブロックによりサンゴが破砕している、ということを意味している。

つまり、許可した埋立て予定地以外で、巨大コンクリートブロックが投入され、サンゴを破砕している、ということである。

(沖縄タイムス 4月11日より)

翁長知事は、この状況が「岩礁破砕等の許可」を規定する沖縄県の「漁業調整規則」に「違反している懸念が払拭できないとし」とし、全ての海上作業を停止するように「指示」したのである。(沖縄タイムス 3月24日、琉球新報 3月23日)

ここで留意しておきたいのは、報道等では「ボーリング調査停止」や「海上作業の停止」が強調されがちだが、知事の「指示」は、幾つもの事項を含む慎重な対応となっていることだ(知事のコメント 琉球新報 3月28日)。

停止指示の文書からも分かるように、作業を一旦「停止」するのは、サンゴの破砕状況について、沖縄県が独自の調査・検証を行うためであり、この「指示」の行政法的位置づけも、処分の伴わない「行政指導」となっている。

しかしその調査結果によっては、破損したサンゴの「現状回復を求めていく」場合もある、さらにこれらの指示に従わなければ「岩礁破砕の許可」を取り消す場合もあるとし、「腹を決めた」としているのである。

なぜ45トンのブロックを投入したのか

ではなぜ、沖縄防衛局は、岩礁破砕の許可された区域外で、最大45トン級の巨大コンクリートブロックを投入し、その結果サンゴを破砕してしまったのだろうか。そしてなぜ、その行為を問題ないと防衛局は主張し、農林水産相はその主張を認めたのだろうか。

それを理解するには、まず巨大コンクリートブロック投入の判断の直接の理由と考えられる、2014年10月の台風19号の影響について理解する必要がある。(なぜ「岩礁破砕の許可」区域以外で投入したのかについては、後のほうで説明)

2014年7月1日の「工事着手」の後から、このサンゴ破砕が確認されるまでの経緯は以下の通りだ (沖縄BDの関連ブログ記事はこちら)。

工事着手(2014年7月1日)

↓

「臨時制限区域」を示す浮標(フロート)の設置(2014年8月14日)

↓

浮標(フロート)固定のための鋼板アンカー248個投入

↓

台風19号襲来 (2014年10月10日~12日)

↓

鋼板アンカーやワイヤーロープによるサンゴや藻場の損傷が市民団体により発覚(2014年10月15日、17日)

↓

鋼板アンカー120個消失、またワイヤーロープ等がサンゴ、藻場を傷つけたことが発覚

↓

第三回「環境監視等委員会」(2015年1月6日)

*鋼板アンカーの消失やサンゴの損傷についても協議

↓

海上での工事再開(2015年1月15日)

「臨時制限区域」を示す浮標(フロート)やオイルフェンスを沖に広げるように設置(2015年1月19日)

↓

浮標(フロート)やオイルフェンス固定のために最大45トンのコンクリートブロックを海中に投入(2015年1月27日)

↓

市民団体によりコンクリートブロックによるサンゴ破損の問題の指摘 (2015年2月8日)。

この経緯からも分かるように、2014年10月の台風により、それまで浮標(フロート)やオイルフェンスを固定するために使用していた鋼板アンカーが120個消失した後、同じような問題の再発を防ぐ措置として、より巨大なコンクリートブロックが投入されている。

実際、2015年1月6日に開催された環境監視等委員会/第3回委員会では、「今後同規模、それ以上の台風の通過も考えられるということもあるので、必ずしもアンカーの重量を重くする等のハード的な対策だけでなく、事前にうまく避難する等のソフト的な対応も含めて対応すべし」としている(環境監視等委員会委員長のブリーフィングより)。

さらに4月9日の環境監視等委員会/第4回委員会では、巨大コンクリートブロックをアンカーとして投入したのは沖縄防衛局の判断であったことを確認している。そして同委員会はサンゴの生態系全体への影響は「それほど大きくない」としながらも、サンゴの破砕に至った防衛局の対応を批判をしている(琉球新報 4月10日 沖縄タイムス 4月11日)。

環境監視等委員会の議論を経たにも関わらず、浮標(フロート)やオイルフェンスを固定する際に通常使われるアンカーとは数段規模が数段違う巨大コンクリートブロックが「岩礁破砕の許可」の区域外で投入され、それがサンゴを破砕していたのが実態である。

巨大コンクリートブロックの投入に対する沖縄防衛局の見解

沖縄防衛局は、その実態を認めながらも、翁長知事による海上作業停止「指示」は違法であると主張している。そして農林水産相に対して、翁長知事の「指示」の「無効」を求めて、違法性の審査をすることと、審査の間は知事の作業停止「指示」の執行を停止するように申し立てた(毎日新聞 3月27日)。

沖縄防衛局は3月24日付けで翁長知事に送った文書で、以下のような見解を示している。

1) 沖縄県は「岩礁破砕についての理解を誤っている」

水産資源法の規定を根拠とする「都道府県漁業調整規則」に基づくと、「岩礁」とは、海域における地殻の隆起形態であり、地殻の隆起形態を変化させる行為が「岩礁破砕」である。本件アンカーの設置は、地殻そのものを変化させる行為ではなく、岩礁破砕にあたらない。(サンゴの破砕は岩礁破砕にならない、という見解)。

2) 沖縄県は「アンカー設置等について許可を不要としていた」

アンカーを含む浮標の設置については、2014年7月17日、8月28日に許可を受けた岩礁破砕等の許可手続きに当たって、沖縄県から、他の事例を踏まえれば、浮標やそのアンカーの設置には許可はいらない、と示された。(巨大コンクリートブロックは、あくまでアンカーであり、その設置については許可はいらない、という見解)。

3) 沖縄県の対応は「他の事業との公平性に欠ける」

沖縄県における他の同様な事業においては、アンカー設置について岩礁破砕の許可は必要ないとしているのに、今回は許可を必要としており、「公平性を欠き」、「平等原則に反する」。

4) 沖縄県知事の対応は「著しい権限濫用であること」

仮に本件のアンカー設置が岩礁破砕に当たるとしても、許可区域内を含めた全ての工事区域で、全ての現状変更の行為、つまり作業工事の停止を指示していることは、「比例原則に反し」、「著しい権限濫用」である。

5) 「行政手続法に違反していること」

弁明の機会が与えられておらず、必要な教示がなされていない。

また3月24日付けで沖縄防衛局が農林水産相に提出した審査請求書(申し立て)では、以下のような追加の見解も記載されている。

「海域における地殻そのものを変化させない行為やサンゴ礁にまで発達したとは認められないサンゴ類をき損する行為は規制の対象にはならない」「(本件のアンカー設置行為は)、サンゴ礁まで発達したサンゴ類をは損するような行為を行っていない」

沖縄防衛局の見解の問題点

沖縄BDとしては、沖縄防衛局の示しているこれらの見解/主張は、非常に無理があると考える。防衛局は、法制度や手続きに対しての独自の定義や解釈を持ち出し、翁長知事の「指示」が違法であると判断しているとしかみえない。そしてその沖縄防衛局の定義や解釈を受け入れる形で翁長知事の「指示」の執行停止を判断したのが、農林水産相である。以下、沖縄BDとしての沖縄防衛局の見解/主張の問題点を具体的に示していきたい。

まず1点目の「岩礁」の定義や認識の問題だ。確かにサンゴは腔腸動物物であり、沖縄防衛局が主張するように「地殻」という概念の中には含まれていない。しかし、沖縄の海岸の生態系を形づくるイノーにおけるやサンゴ、サンゴ礁の実態を踏まえて、サンゴ、サンゴ礁と海底の地殻を別のものとして、物理的に分けて、破砕作業を行えるのかどうかを考えると、防衛局の見解/主張には無理があることがみえてくるはずだ。

今回、翁長知事による作業停止「指示」の法制度的根拠は、沖縄県の「岩礁破砕等の許可に関する取扱方針」(平成19年9月25日制定)であり、その前文では「サンゴ礁は地形的にも生態的にも砂浜、干潟、藻場などの浅海域と一体となり、本県における海洋生産の基盤を成している」としている。サンゴという生物やサンゴ礁が、沖縄県の沿岸における重要な環境の一部であることを位置づけている。この「取扱方針」は、沖縄県漁業調整規則における「漁場内の岩礁破砕等の許可」第39条に対応している(沖縄県漁業調査委規則)。また同漁業調整規則はサンゴの採捕を禁止している。

さらに沖縄防衛局の「サンゴ礁まで発達したサンゴ類をは損していない」という見解/主張も、沖縄県自体が独自の調査を行えない状態で(琉球新報 3月12日)、どのように確認できるのかという問題がある。

沖縄防衛局の「岩礁」や「サンゴ」に関する主張/見解は、沖縄の海岸環境の実態と沖縄県の法制度を無視したものだといえる。

次に2点目の、投入した最大45トンの巨大コンクリートブロックは、あくまでアンカーであり、許可はいらないという見解/主張の問題だ。まず自らがアンカーと定義すれば、すべてがアンカーとして認められるのか、という常識的なレベルでの問題がある。そして、仮に防衛局が主張するように、沖縄県は「アンカー設置等について許可を不要としていた」としていたとしても、2014年夏の「岩礁破砕等の許可」や「協議」の段階で、防衛局自身と沖縄県が45トンのコンクリートブロックがアンカーとして投入されることを合意、あるいは想定していたことは考えられない。

さらに、平和市民連絡協議会の北上田毅さんらが指摘してきたように(チョイさんの沖縄日記 2015年2月7日)、問題となっている巨大コンクリートブロックは、「岩礁破砕の許可」区域の外、つまり「作業の施行区域」(「臨時制限区域」)を示す浮標の固定を目的にアンカーとして投入されている。この「作業の施行区域」「臨時制限区域」の浮標やアンカーの設置については、最低でも「協議」等の手続きが行われるべきべきものだ(沖縄県の「岩礁破砕等の許可に関する取扱方針」(平成19年9月25日)第8条を参照)。(この「沖縄県はアンカー設置等について許可を不要としていた」とする問題についてはさらに詳しくPart IIで述べる。)

沖縄タイムス 2015年4月11日

3点目の公平性の問題についても、2点目と同じことが言える。沖縄防衛局は、他の同様な事業においては、アンカー設置について「岩礁破砕の許可」は必要ない、と主張するが、他の同様な事業では「岩礁破砕の許可」区域以外に設置された浮標やオイルフェンスを固定するのに、45トン級のコンクリートブロックを使っていないはずだ。「公平性がない」「平等原則に反する」と主張するならば、防衛局は、まず、他のボーリング調査において、あるいは「岩礁破砕の許可」区以外でこのような巨大コンクリートブロックが投入された事例を示すことが必要であるはずだ。

沖縄防衛局の4点目と5点目の見解/主張についても、以上の議論を踏まえると問題があるのは明白であろう。

Part IIに続く。

Posted by 沖縄BD at 17:16│Comments(0)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。