沖縄市サッカー場:ドラム缶たまり水専門家意見2)池田氏②調査の目的・評価の体制

2015年04月15日/ 沖縄市サッカー場/ 日米地位協定/ 環境協定/ 枯れ葉剤/ 基地返還跡地/ 汚染/ 沖縄県環境政策/ 沖縄防衛局

沖縄市サッカー場調査監視・評価プロジェクト、ドラム缶たまり水の専門家意見、池田こみちさんの意見書のpart 2です。

池田さんの意見書は、データの科学的分析だけでなく、常に、調査のあるべき姿を、調査者に、そして調査を見る市民に示してくれるものです。

こちらの記事では、その調査体制から指摘されている点についてのポイントをまとめました。

主にこの部分。

1)「監修者」の問題

サッカー場の調査では、前回同様、愛媛大学農学部森田昌敏客員教授の「監修の下」、取りまとめられています。

西普天間で発掘されたドラム缶等についての沖縄防衛局による調査報告書も森田氏が「監修」していますが、この「監修」の作業は具体的に何を指すのか、ひいては「監修者」の位置づけが非常に曖昧です。

池田さんは「何故、一連の調査報告書の監修を森田氏一人に依頼しているのか、人選の経緯、理由などは明らかにされていない」点も問題視しています。

沖縄防衛局返還対策課によると、環境省へ専門家の推薦を頼んだところ、森田氏が推薦されたとのことでした。「監修」の作業とは、沖縄防衛局と調査会社と森田氏が集まり、報告書の作成や書き方に助言を行うということで、監修者の役割としては、調査報告書作成のためのアドバイザー的な役割とのことでした。

しかし、これでは報告書内で、どの部分が調査会社の記述・分析で、どの部分が専門家の見解なのか明確でなく、評価の責任の所在が不明です。 これまでのサッカー場の調査経過をみても、調査結果をどう分析・解釈するか、評価するのか(汚染の由来や原因はなんであるのか、汚染の範囲はどこまで広がっている可能性があるのか、どのような対処が必要であるのかなど)は、重要な作業ということがわかります。専門家は、どのような科学的知見をもって調査結果を評価したかを明確に示す説明責任があるにも関わらず、調査会社の作成した調査報告書の中に監修者の評価はまぎれ、専門家の評価の責任を追求できる体制となっていません。

第1回目の調査では、森田氏の見解は、調査報告書とは別に、専門家の意見として別に発表されていましたし、沖縄市も専門家の意見は調査報告とは別立てにしています。沖縄防衛局は、改悪されている専門家の位置づけや評価体制を再考するべきでしょう。

池田さんは

2.調査の目的について

また、池田さんの意見書の以下の部分では、調査の目的がどのように設定されなければいけないかを、改めて確認する必要があることを認識させてくれます。

私たちは、つい、枯れ葉剤報道に引きずられ、ドラム缶の中身や、環境基準超えかそうでないか、という調査結果の発表を聞いて終わらせてしまいがちですが、調査は、汚染の影響を受けるコミュニティや作業者をめぐる環境、安全、安心を真に確保するためのものでなければならない、ということを、調査結果を受け取る私たちが、まず認識しなければならないと思います。

安全、安心のために、なぜドラム缶がここにあるのかまで遡った原因を究明すること、過去、これからの汚染の拡散の可能性を示すことが必要である、という調査のあるべき姿を、調査を見る側の私たちが再確認する必要があるでしょう。

また、池田さんはその観点からも、前回の評価で由来の見解がわかれた、ヒ素とフッ素についての件(沖縄防衛局は自然由来、沖縄市は人為由来)で、今回「自然由来」とした防衛局の報告書について、安易な結論づけをすることがないように、以下のように意見を述べています。

池田さんが意見書で指摘しているように、現段階まで沖縄防衛局と沖縄市、沖縄県がどのように協議を行っているのかも見えておらず、曖昧な「監修者」の位置づけでまとめられた報告書の評価が閉じられた体制で行われていくことは、問題です。

多額の税金を投入していることも踏まえ、「単なる調査のための調査」にすることなく、「市民、県民に国の見解を押しつけるようなことがないよう、慎重な対応」を求めていかなければなりません。

あらためて調査とは何か、専門家とは何か、をサッカー場の件だけでなく、あらゆる行政の調査で考えていかなければならないことを思い起こさせる意見書であると思います。

池田さんの意見書は、データの科学的分析だけでなく、常に、調査のあるべき姿を、調査者に、そして調査を見る市民に示してくれるものです。

こちらの記事では、その調査体制から指摘されている点についてのポイントをまとめました。

主にこの部分。

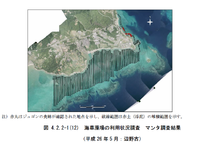

沖縄防衛局HP調査報告書から抜粋・加工

http://www.mod.go.jp/rdb/okinawa/07oshirase/kanri/houkokusyo6/2.pdf

http://www.mod.go.jp/rdb/okinawa/07oshirase/kanri/houkokusyo6/2.pdf

1)「監修者」の問題

サッカー場の調査では、前回同様、愛媛大学農学部森田昌敏客員教授の「監修の下」、取りまとめられています。

西普天間で発掘されたドラム缶等についての沖縄防衛局による調査報告書も森田氏が「監修」していますが、この「監修」の作業は具体的に何を指すのか、ひいては「監修者」の位置づけが非常に曖昧です。

池田さんは「何故、一連の調査報告書の監修を森田氏一人に依頼しているのか、人選の経緯、理由などは明らかにされていない」点も問題視しています。

沖縄防衛局返還対策課によると、環境省へ専門家の推薦を頼んだところ、森田氏が推薦されたとのことでした。「監修」の作業とは、沖縄防衛局と調査会社と森田氏が集まり、報告書の作成や書き方に助言を行うということで、監修者の役割としては、調査報告書作成のためのアドバイザー的な役割とのことでした。

しかし、これでは報告書内で、どの部分が調査会社の記述・分析で、どの部分が専門家の見解なのか明確でなく、評価の責任の所在が不明です。 これまでのサッカー場の調査経過をみても、調査結果をどう分析・解釈するか、評価するのか(汚染の由来や原因はなんであるのか、汚染の範囲はどこまで広がっている可能性があるのか、どのような対処が必要であるのかなど)は、重要な作業ということがわかります。専門家は、どのような科学的知見をもって調査結果を評価したかを明確に示す説明責任があるにも関わらず、調査会社の作成した調査報告書の中に監修者の評価はまぎれ、専門家の評価の責任を追求できる体制となっていません。

第1回目の調査では、森田氏の見解は、調査報告書とは別に、専門家の意見として別に発表されていましたし、沖縄市も専門家の意見は調査報告とは別立てにしています。沖縄防衛局は、改悪されている専門家の位置づけや評価体制を再考するべきでしょう。

池田さんは

”少なくとも、議論が分かれる汚染原因の究明などの問題が関わる以上、複数の専門家の議論を踏まえて評価を行うことが望ましい。また、開れた場での議論、市民への適切な情報提供と説明が行われるべきであると考える。”と、評価体制について提言しています。

2.調査の目的について

また、池田さんの意見書の以下の部分では、調査の目的がどのように設定されなければいけないかを、改めて確認する必要があることを認識させてくれます。

「本調査の目的は、報告書によれば、前回調査を踏まえて汚染範囲の特定を行い、『嘉手納飛行場返還跡地内において,ドラム缶が埋設されていた場所または周辺 のたまり水の水質およびドラム缶底面土壌について調査を実施し,有害物質による汚染の有無を把握するものである。』とあるが、汚染の有無が最終的な目的ではなく、汚染原因の究明や汚染の拡散の可能性など、地域住民の視線や立場に立って調査が行われる必要がある。汚染の有無だけが議論され、汚染の程度、質によって掘り出されたドラム缶や土壌等の処理・処分が行われても、地域住民の不安の払拭にはつながらないからである。

サッカー場として再開することが最終的な目的であるとすれば、子どもたちの利用が前提となっていることからより慎重な対応が求められる。」

私たちは、つい、枯れ葉剤報道に引きずられ、ドラム缶の中身や、環境基準超えかそうでないか、という調査結果の発表を聞いて終わらせてしまいがちですが、調査は、汚染の影響を受けるコミュニティや作業者をめぐる環境、安全、安心を真に確保するためのものでなければならない、ということを、調査結果を受け取る私たちが、まず認識しなければならないと思います。

安全、安心のために、なぜドラム缶がここにあるのかまで遡った原因を究明すること、過去、これからの汚染の拡散の可能性を示すことが必要である、という調査のあるべき姿を、調査を見る側の私たちが再確認する必要があるでしょう。

また、池田さんはその観点からも、前回の評価で由来の見解がわかれた、ヒ素とフッ素についての件(沖縄防衛局は自然由来、沖縄市は人為由来)で、今回「自然由来」とした防衛局の報告書について、安易な結論づけをすることがないように、以下のように意見を述べています。

”今回の調査の結果、ヒ素及びフッ素の汚染はいずれも「自然由来」と結論づけられた。

しかし、前回の調査では、ヒ素、フッ素とも溶出試験では土壌汚染対策方の基準を超過しているサンプルもあったことから、慎重な対応が必要であろう。

そもそも、土壌汚染対策方の各種基準は、土地利用の改変に伴って対策が必要であるかどうかを判断する目安であり、その基準値や指針値以内であるからといって、検出された汚染を軽く考えることはよくない。由来は何であれ、汚染があることは間違いなく、なおかつ、サッカー場であることから子どもたちの利用が前提となっていることを考慮すれば、より安全側にたった評価が行われるべきである。”

池田さんが意見書で指摘しているように、現段階まで沖縄防衛局と沖縄市、沖縄県がどのように協議を行っているのかも見えておらず、曖昧な「監修者」の位置づけでまとめられた報告書の評価が閉じられた体制で行われていくことは、問題です。

多額の税金を投入していることも踏まえ、「単なる調査のための調査」にすることなく、「市民、県民に国の見解を押しつけるようなことがないよう、慎重な対応」を求めていかなければなりません。

あらためて調査とは何か、専門家とは何か、をサッカー場の件だけでなく、あらゆる行政の調査で考えていかなければならないことを思い起こさせる意見書であると思います。

Posted by 沖縄BD at 23:49│Comments(0)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。