新報記事:ドン・シュナイダーさんの枯れ葉剤証言(2)~今、沖縄は

2014年01月08日/ 枯れ葉剤

ドン・シュナイダーさんの記事は1月3日にも続いています。枯れ葉剤は沖縄で、日常的に55ガロンのドラム缶から30ガロンのドラム缶に移し替えられて、各基地に運搬されていたことが証言されています。

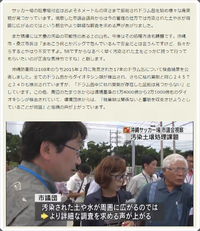

6月に米軍基地跡地のサッカー場で発見されていたのは30ガロンのドラム缶でした。米国政府は、枯れ葉剤が55ガロンのドラム缶であることを根拠に枯れ葉剤の可能性を否定していましたが、それを覆す内容の証言とのこと。

沖縄は、この証言をどのようにとらえるか。これは、枯れ葉剤の真相解明の問題だけでなく、沖縄の基地汚染を把握するための証言としてとらえるべきでしょう。

今後の基地汚染の特定をしていく過程において、このような退役軍人の証言、そして、以前紹介した沖縄市で発見されたドラム缶の内容物は一つの内容ではない、というダイオキシンの専門家宮田秀明先生の分析など、つけあわせながらあらゆる可能性を考えていく必要があると考えます。

また、2013年1月に出された米国政府による沖縄の枯れ葉剤の報告書について、見直さなければならない理由がさらに増えたといえるでしょう。そして、退役軍人に聞き取りをすること、この証言による沖縄での使用状況を鑑み、枯れ葉剤とドラム缶の関係について見直した上での調査が必要になってくると思われます。

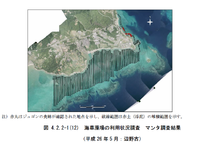

沖縄市のドラム缶のダイオキシン汚染は、ベトナムの水田の汚染の状況と似ているという専門家本田先生の意見もありました。下記の本の3章”Incinerating Agent Orange: Dioxin, Disposal, and the Environmental Imaginary”では、枯れ葉剤投棄の状況、ベトナムでのドラム缶の詰め替えの状況などの詳しい研究があります。Agent Orange History, Science, and the Politics of Uncertainty Edwin A. Martini(University of Massachusetts Press, 2012) 。枯れ葉剤の関係でいえば、このようなベトナムの投棄の状況も見ていく必要があるでしょう。

沖縄は、ジョン・ミッチェルさんの仕事や、県内メディアの米国、県内による取材の成果、そして沖縄市のドラム缶で顔の一部を除かせた汚染の現実を付け合わせて行く段階にやっと入ったのかもしれません。

今、沖縄はどんな段階にいるのか、という意味づけをしつつ、つなぎあわせていく。それは誰の仕事なのかといえば、本来は行政なのだと思います。しかし、それは今望める状態ではないし、これまで汚染に立ち向かってきた世界の例からいってもそこを始めるのは市民です。この機会を逃してはいけない、だから、今、沖縄はそれを市民がやらなければいけないのだと思います。

そのようなことを考えさせられた一連の記事でした。

6月に米軍基地跡地のサッカー場で発見されていたのは30ガロンのドラム缶でした。米国政府は、枯れ葉剤が55ガロンのドラム缶であることを根拠に枯れ葉剤の可能性を否定していましたが、それを覆す内容の証言とのこと。

沖縄は、この証言をどのようにとらえるか。これは、枯れ葉剤の真相解明の問題だけでなく、沖縄の基地汚染を把握するための証言としてとらえるべきでしょう。

今後の基地汚染の特定をしていく過程において、このような退役軍人の証言、そして、以前紹介した沖縄市で発見されたドラム缶の内容物は一つの内容ではない、というダイオキシンの専門家宮田秀明先生の分析など、つけあわせながらあらゆる可能性を考えていく必要があると考えます。

また、2013年1月に出された米国政府による沖縄の枯れ葉剤の報告書について、見直さなければならない理由がさらに増えたといえるでしょう。そして、退役軍人に聞き取りをすること、この証言による沖縄での使用状況を鑑み、枯れ葉剤とドラム缶の関係について見直した上での調査が必要になってくると思われます。

沖縄市のドラム缶のダイオキシン汚染は、ベトナムの水田の汚染の状況と似ているという専門家本田先生の意見もありました。下記の本の3章”Incinerating Agent Orange: Dioxin, Disposal, and the Environmental Imaginary”では、枯れ葉剤投棄の状況、ベトナムでのドラム缶の詰め替えの状況などの詳しい研究があります。Agent Orange History, Science, and the Politics of Uncertainty Edwin A. Martini(University of Massachusetts Press, 2012) 。枯れ葉剤の関係でいえば、このようなベトナムの投棄の状況も見ていく必要があるでしょう。

沖縄は、ジョン・ミッチェルさんの仕事や、県内メディアの米国、県内による取材の成果、そして沖縄市のドラム缶で顔の一部を除かせた汚染の現実を付け合わせて行く段階にやっと入ったのかもしれません。

今、沖縄はどんな段階にいるのか、という意味づけをしつつ、つなぎあわせていく。それは誰の仕事なのかといえば、本来は行政なのだと思います。しかし、それは今望める状態ではないし、これまで汚染に立ち向かってきた世界の例からいってもそこを始めるのは市民です。この機会を逃してはいけない、だから、今、沖縄はそれを市民がやらなければいけないのだと思います。

そのようなことを考えさせられた一連の記事でした。

Posted by 沖縄BD at 00:24│Comments(0)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。