ノレッジカフェ 11/7 「沖縄市サッカー場から考える:未来世代への責任を果たすために」

2015年10月23日/ ノレッジカフェ/ 枯れ葉剤/ ダイオキシン

「私たち自身のことだという意識に目覚めて、みんなが主導権をにぎらなければならない。いまのままでいいのか、このまま先へ進んでいっていいのか。だが、正確な判断を下すには、事実を十分知らなければならない、ジャン・ロスタンは言う 《負担は耐えねばならぬとすれば、私たちは知る権利がある》。」

レイチェル・カーソン 『沈黙の春』

2013年の沖縄市のサッカー場の汚染が発覚したと同時に明らかになったのは、行政の不実な姿勢、そして私たちも含め、沖縄が汚染という問題に向かう準備ができていないことでした。

私たちは行政の監視をするとともに、私たちが事実を知る力を蓄えていかなければならない、ということに気づいたのです。そして、いつまでも日米政府や行政という他者に指を指していることだけでは問題は進まないということに。

この問題のきっかけとなった沖縄の枯れ葉剤を追求するジョン・ミッチェルは「沖縄の人には真実を知る権利がある」といいます。しかし、知る権利を行使するためには、知る力が必要です。

知る力をつける一歩として、沖縄・生物多様性市民ネットワークは、生物多様性ノレッジカフェで「知る権利・知る力」シリーズを立ち上げ、私たちが様々な問題に向かうための知識を蓄える機会を創ることにしました。

その1回めとして、沖縄市サッカー場の汚染の状況と、ダイオキシン汚染、健康問題へのアプローチについて学ぶノレッジカフェを以下のとおり開催します。 当事者である沖縄市の皆様にお話できる機会をこれまでつくりきれなかったので、 沖縄市で行うことにしました。

多くの方に来ていただければ嬉しいです。

沖縄・生物多様性市民ネットワーク ディレクター

河村 雅美

----------------------------------------

生物多様性ノレッジカフェ4th

知る権利・知る力シリーズ 1

「沖縄市サッカー場から考える:未来世代への責任を果たすために」

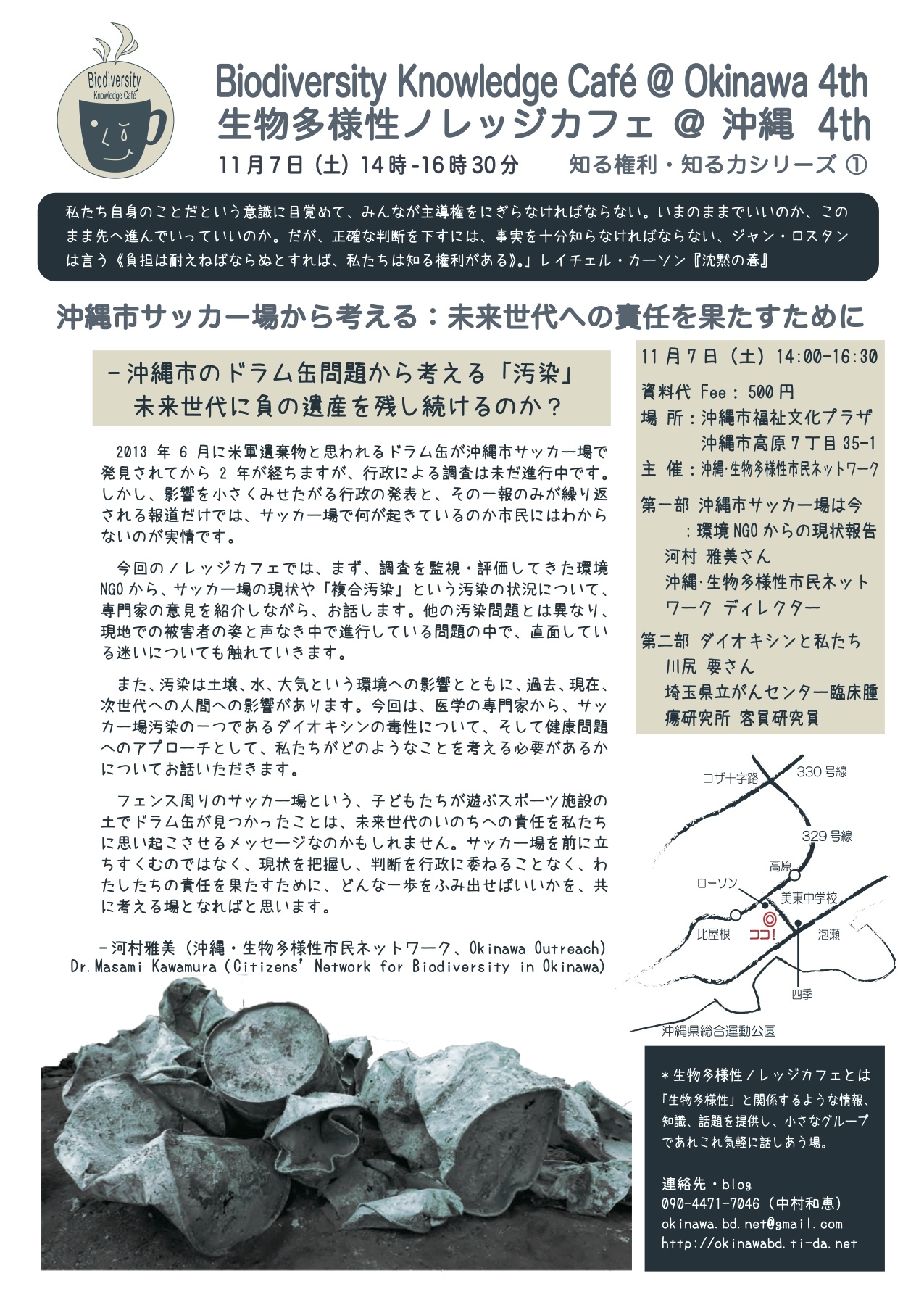

日時:2015年11月7日(土)

14:00-16:30

場所:沖縄市福祉文化プラザ

沖縄市高原7-35-1 (下に地図があります)

--沖縄市のサッカー場から考える「汚染」

未来世代に負の遺産を残し続けるのか?--

未来世代に負の遺産を残し続けるのか?--

2013年6月に米軍遺棄物と思われるドラム缶が沖縄市サッカー場で発見されてから2年が経ちますが、行政による調査は未だ進行中です。しかし、影響を小さくみせたがる行政の発表と、その一報のみが繰り返される報道だけでは、サッカー場で何が起きているのか市民にはわからないのが実情です。

今回のノレッジカフェでは、まず、調査を監視・評価してきた環境NGOから、サッカー場の現状や「複合汚染」という汚染の状況について、専門家の意見を紹介しながら、お話します。他の汚染問題とは異なり、現地での被害者の姿と声なき中で進行している問題の中で、直面している迷いについても触れていきます。

また、汚染は土壌、水、大気という環境への影響とともに、過去、現在、次世代への人間への影響があります。今回は、医学の専門家から、サッカー場汚染の一つであるダイオキシンの毒性について、そして健康問題へのアプローチとして、私たちがどのようなことを考える必要があるかについてお話いただきます。

フェンス周りのサッカー場という、子どもたちが遊ぶスポーツ施設の土でドラム缶が見つかったことは、未来世代のいのちへの責任を私たちに思い起こさせるメッセージなのかもしれません。サッカー場を前に立ちすくむのではなく、現状を把握し、判断を行政に委ねることなく、わたしたちの責任を果たすために、どんな一歩をふみ出せばいいかを、共に考える場となればと思います。

プログラム:

河村 雅美(沖縄・生物多様性市民ネットワーク ディレクター)

「沖縄市サッカー場は今:環境NGOからの現状報告」

川尻 要(かわじり かなめ)埼玉県立がんセンター臨床腫瘍研究所 客員研究員

「ダイオキシンと私たち」

スピーカー紹介:

河村雅美

環境NGO沖縄・生物多様性市民ネットワーク ディレクター。博士(社会学)。

2011年から沖縄の枯れ葉剤問題を追求するジョン・ミッチェル氏や米国退役軍人と連携し、沖縄での取り組みに関わる。2013年6月沖縄市サッカー場でのドラム缶発見時から「監視・評価プロジェクト」を立ち上げ、行政の調査体制や調査結果をウォッチし、あるべき調査の姿を政策提言してきた。自らも研究者である背景を活かし、専門家と、市民やメディアを結ぶ、また、目の前で繰り広げられる現実の混沌を整理し、問題のフレームワークや視点をメディアや市民に提示していく、積極的「媒介者(メディア)」としての役割を果たすことを目指している。

川尻 要(かわじり かなめ)埼玉県立がんセンター臨床腫瘍研究所 客員研究員

昭和23年 千葉県生まれ。昭和45年 東北大学理学部卒, 昭和52年 九州大学大学院修了, 理学博士。同年より埼玉県立がんセンター研究所 生化学部研究員,アメリカNIEHS(NIH)留学, 主任研究員, 生化学部部長, 主席主幹, 退職。

埼玉がんセンターでは「化学物質による発がんメカニズム」をテーマとし、化学物質を代謝するP450とダイオキシン受容体の研究に従事。『ダイオキシンと「内・外」環境 ~その被曝史と科学史』(九州大学出版会)の著書がある。

*生物多様性ノレッジカフェとは

「生物多様性」と関係するような情報、知識、話題を提供し、小さなグループで

あれこれ気軽に話し合う場。

主催:沖縄・生物多様性市民ネットワーク

連絡先・blog

090-4471-7046 (中村和恵)

okinawa.bd.net[at mark ]gmail.com

http://okinawabd.ti-da.net

---------------------------

ちらしは以下のとおり。DL用のちらしは下にあります。

クリックすると拡大します。

印刷用PDF

沖縄市福祉文化プラザ

講演要旨は以下をごらんください。

河村 雅美

沖縄市サッカー場でドラム缶が2013年に発見されてから、沖縄防衛局、沖縄県、沖縄市による調査が実施されてきました。沖縄・生物多様性市民ネットワークは、環境NGOとして、専門家に調査結果や調査体制の分析を依頼し、それを行政や市民に伝える活動をしてきました。この活動によって明らかになった、サッカー場の汚染の性質について、まず、報告します。

また、サッカー場の具体的なデータを持ったことが、沖縄にとってどのような意味があるのか、沖縄の私たちがどんな可能性をもつことになったか、についてもお話します。

そして、汚染の問題は「健康」「安全」の問題でありながら、沖縄の「被害者」の姿がみえないことによる問題へのアプローチの困難性に触れ、そこでどのような一歩が踏み込めるかについて話しあえればと思います。

川尻 要

現代は「化学物質の時代」といわれており、私たちはその恩恵を受けると同時に化学物質によって健康を損なう事例が日々報道されています。環境中の発がん物質と並んで、「ダイオキシン類」はヒトの健康に大きな被害をもたらす化学物質です。

「ダイオキシン」被曝はベトナム戦争での「枯葉作戦」に端を発し、「カネミ油症」食品公害事件、イタリアでの「セベソ」農薬工場爆発事故、さらには「母乳汚染」問題や「ゴミ焼却」に伴う「ダイオキシン」汚染が社会問題になりました。多くの健康調査の報告から、ダイオキシン類は発がん性、催奇形性、生殖毒性、皮膚疾患などさまざまな疾患を発症させることが示されています。「ダイオキシン類」の毒性はそれがダイオキシン受容体 (AhRと略す) と細胞内で結合することにより引き起こされることがマウスを用いた研究から証明されました。また、近年のゲノム研究からAhR遺伝子は動物進化の極めて初期の動物でも存在し、動物の発生・形態形成・免疫などの生命維持にとって極めて重要な役割が明らかにされました。これらの事実が明らかになったことから「ダイオキシン類」の示す多彩な毒性がなぜ引き起こされるかについての理解も深まってきました。

今回の生物多様性ノレッジカフェにおいては、ダイオキシン類の被曝の歴史を振り返ることによってその毒性の実態を概括し、毒性発現のメカニズムを科学的知見に基づいて説明します。

また、一体化した「国家・企業・科学界」の社会政策により作られた「社会的病気」、「安全性の考え方」、「これからの専門家と市民」の関係などを考えたいと思います。今回のカフェでの相互討論により「沖縄の枯葉剤」問題の本質的理解が深まることが期待されます。

沖縄市サッカー場でドラム缶が2013年に発見されてから、沖縄防衛局、沖縄県、沖縄市による調査が実施されてきました。沖縄・生物多様性市民ネットワークは、環境NGOとして、専門家に調査結果や調査体制の分析を依頼し、それを行政や市民に伝える活動をしてきました。この活動によって明らかになった、サッカー場の汚染の性質について、まず、報告します。

また、サッカー場の具体的なデータを持ったことが、沖縄にとってどのような意味があるのか、沖縄の私たちがどんな可能性をもつことになったか、についてもお話します。

そして、汚染の問題は「健康」「安全」の問題でありながら、沖縄の「被害者」の姿がみえないことによる問題へのアプローチの困難性に触れ、そこでどのような一歩が踏み込めるかについて話しあえればと思います。

川尻 要

現代は「化学物質の時代」といわれており、私たちはその恩恵を受けると同時に化学物質によって健康を損なう事例が日々報道されています。環境中の発がん物質と並んで、「ダイオキシン類」はヒトの健康に大きな被害をもたらす化学物質です。

「ダイオキシン」被曝はベトナム戦争での「枯葉作戦」に端を発し、「カネミ油症」食品公害事件、イタリアでの「セベソ」農薬工場爆発事故、さらには「母乳汚染」問題や「ゴミ焼却」に伴う「ダイオキシン」汚染が社会問題になりました。多くの健康調査の報告から、ダイオキシン類は発がん性、催奇形性、生殖毒性、皮膚疾患などさまざまな疾患を発症させることが示されています。「ダイオキシン類」の毒性はそれがダイオキシン受容体 (AhRと略す) と細胞内で結合することにより引き起こされることがマウスを用いた研究から証明されました。また、近年のゲノム研究からAhR遺伝子は動物進化の極めて初期の動物でも存在し、動物の発生・形態形成・免疫などの生命維持にとって極めて重要な役割が明らかにされました。これらの事実が明らかになったことから「ダイオキシン類」の示す多彩な毒性がなぜ引き起こされるかについての理解も深まってきました。

今回の生物多様性ノレッジカフェにおいては、ダイオキシン類の被曝の歴史を振り返ることによってその毒性の実態を概括し、毒性発現のメカニズムを科学的知見に基づいて説明します。

また、一体化した「国家・企業・科学界」の社会政策により作られた「社会的病気」、「安全性の考え方」、「これからの専門家と市民」の関係などを考えたいと思います。今回のカフェでの相互討論により「沖縄の枯葉剤」問題の本質的理解が深まることが期待されます。

タグ :ノレッジカフェ

Posted by 沖縄BD at 00:28│Comments(0)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。