県知事の海上作業停止の「指示」をめぐって Part III

2015年04月25日/ 辺野古/ 辺野古・大浦湾/ ボーリング調査

Part III(Part IとPart IIを書いてから少し時間が経ってしまいましたが、Part IIIです)

Part I とPart IIでは、翁長知事が沖縄防衛局に対して出した海上作業停止の「指示」をめぐる沖縄県と沖縄防衛局の動きについて、法制度や関連する手続きの問題に焦点を置き述べてきた。ここPart IIIでは、翁長知事の「指示」と評価と、この対立の検証から見えてきた翁長知事の基地建設阻止の手法についての考察と、翁長知事と沖縄県に対する提案を試みたい。

翁長知事の海上作業停止の「指示」をどうみるか

沖縄BDとしては、翁長知事による海上作業停止の「指示」と、それに伴って示された、破砕の検証に基づいての「岩礁破砕の許可」の取り消しという方向性を、基本的に評価している。なぜならは、それは3月13日に、沖縄県議会の農林水産委員会で対応してもらう予定で沖縄BDが提出していた陳情の内容と一致しているからだ。

陳情では、沖縄防衛局の「岩礁破砕の許可」区域外での巨大コンクリートブロック投入と「仮設桟橋(岸壁)」の設置を、ボーリング調査の「協議」の手続きとリンクさせ正当化しようとする問題を指摘しながら、

1. 沖縄県知事/沖縄県は、県が制定した「岩礁破砕等の許可に関する取扱方針」に鑑み、沖縄防衛局のボーリング調査に関わる問題点を早急に整理し、それを踏まえて、同方針11「その他」の(4)「無許可行為に対する措置」に従い、沖縄県知事はボーリング調査の停止及び、巨大コンクリート・ブロックにより損傷したサンゴの現状回復を命ずること。沖縄県知事/沖縄県の問題点の整理においては、辺野古・大浦湾において環境保全活動を行う市民からの情報も参考にすること。

2. 沖縄県知事は、沖縄防衛局がボーリング調査停止の命令に従わない場合、岩礁破砕の許可を取り消すこと。

としていた。 陳情はこちら (PDF: 148.53KB)

(PDF: 148.53KB)

沖縄BDが陳情で強調したのは、沖縄県と沖縄防衛局が「岩礁破砕の許可」や「ボーリング調査」「協議」手続きの正当性(不正当性)の解釈をめぐり議論する間にも、ボーリング調査が継続され、それに伴って「仮設桟橋」が設置されることへの危機感である。

それゆえ、沖縄防衛局が作業停止指示を無視し、米軍が岩礁破砕についての検証調査の許可を与えないという現状では、翁長県知事は早急に「岩礁破砕の許可」の取り消しを行うべきだ、としていた。また、今回知事が実際に行った「指示」(「行政指導」)ではなく、「命令」(「行政命令」)という強い形での対応を求めていた。そして、その根拠として、翁長知事が示したように、沖縄県の海岸環境と漁業場業を反映させて県が制定した「岩礁破砕の取扱方針」とすべきである、としていた。

この沖縄BDの陳情は、県議会により「農林水産委員会」ではなく「基地対策特別委員会」が対応する判断となった。それゆえ今議会ではなく、次回の議会で取り扱われることに決まった。しかし次回の議会での議論を待つまでもなく、翁長県知事が陳情を実行してくれた形となっている。(なおこのような場合、提出した陳情がどのように扱われるのかは議会事務局に確認してみたい。)

翁長知事の「指示」とその後の対応から見えてくること:「法制度」「手続き」の闘い

今回の翁長知事の海上作業停止の「指示」や、その後の沖縄防衛局と日本政府の反応に対する翁長知事の意見書の提出等の対応からは、翁長知事の辺野古基地建設を止める手法が読み取れるのではなかろうか。翁長知事は「あらゆる権限を使って」基地建設を止めるとしているが、それが今回の一連の対応に具体的に示されたと言えよう。

それは、

1)できるだけ細かく、数多くの、法制度や手続きに基づいた課題)を沖縄防衛局と日本政府に突き付ける。(作業停止の要請、作業停止の指示、調査のための臨時水域への立ち入り許可の要請、「弁明証」の提出等)

2)その課題に対して、沖縄防衛局や日本政府が、反故、無視、さらには違法な対応をして、建設に向けての作業を強行するが、むしろそれを前提として、反故、無視、違法な対応を防衛局と政府に積み重ねさせる。(翁長知事や沖縄県は、今回の日本政府の対応を「想定内」としていたと沖縄タイムス 2015年3月31日は伝えている。)

3) 積み重ねられる反故、無視、あるいは違法な対応を根拠とし、「岩礁破砕の許可」、そして最終的には「埋立て承認」の取り消し・撤回へと臨む。承認の取り消し・撤回後は、防衛局の反故、無視、違法な対応を根拠に裁判等で闘う。

という手法ではなかろうか。

行政手続き上の最終決着点を、埋立て承認の取り消しにおいた、手堅い、保守的なアプローチとも言える。これは翁長知事が、「埋立て承認」の取り消しあるいは撤回にむけ設置した「第3者委員会」の特徴や動きと共通している(第3者委員会についての沖縄県からの情報はこちら。情報が非常に限られているのだが、、、)。

勿論、今回の「指示」を含めて翁長知事の対応については賛否両論分かれている。権力と対峙するには、慎重過ぎることはないとし、行政上の法制度、手続きを可能な限り検証していくことを支持する人々もいる。一方で、ボーリング工事が強行されるなか、いつまで待つのか、早めに「埋立て承認」を基地建設反対の「民意」を基に撤回し、工事自体を止めるべきだ、細かい検証はその後でもいい、という議論もある。

いずれの立場をとるにしても、今回の海上作業停止の「指示」をめぐる、翁長知事/沖縄県と沖縄防衛局と日本政府の対峙の様相から、以下の2点が明確になったと言っていいだろう。

まず1点目は、全くの予想通り、日本政府は、沖縄防衛局を矢面に立たせながら、農林水産省、防衛省、外務省、(環境省?)という行政省を使い、圧倒的な権力をもって翁長知事に対抗していく、ということだ。そして、裁判闘争となっても、これまでの日本国内における、あるいは沖縄における司法と国家行政の関係をみていると、国政府が有利な立場にある、ということだ。

これは、沖縄防衛局が3月24日に農林水産省に不服を申し立て、その1週間後には、防衛局の要求を全面的に受け入れる形で同相が4月30日には知事の「指示」の効力を停止させたことに如実に表されている。どのような検証を持って、農林水産相の判断が下されたのかも不透明であり、確かな検証よりも国の「建設ありき」の方針を優先させたといえる。

一方2点目は、沖縄防衛局も日本政府も、その権力のみ依拠し、法制度や手続きを完全に無視した形で強行することはできないだろう、ということだ。Part IIで述べたように、岩礁破砕をした巨大コンクリートブロックの投入が、「協議」を通して、沖縄県から了承を得たと主張せざるをえないこと自体が、(全く当たりまえなのだが)、法制度や手続きに縛られていることを示している。

このパラドックス的な状況を踏まえると、沖縄防衛局が押し進める基地建設において法制度や手続きにおける問題をあぶり出す(そして次に備える)という翁長知事の手法は、道理にかなっていると言えるだろう。

「民意」、「法制度」、「手続き」の関係

ここで翁長知事の手法を検証・評価する意味で、「民意」と「法制度」「手続き」の関係について指摘しておきたいことがある。

「民意」という点では、新聞等による世論調査等で示されてきたように、沖縄県民はこの普天間基地の辺野古への移設計画が出て以来、常に60%以上の人々が反対してきた。沖縄タイムス 2015年4月21日)そしてこの基地建設に反対する翁長知事や国会議員、名護市長の誕生をもって、知事が言う「圧倒的民意」が示されたといえる(琉球新報 2015年4月17日)。

2014年9月の辺野古での反基地建設集会にての翁長知事(当時はまだ知事候補者)

しかし「民意」だけでは十分でない、というのがこの問題に取り組んできた沖縄BDの見解だ。

なぜなら、逆説的に、かつ極端な例で述べると、もし「民意」により基地建設や環境破壊が容認されれば、既存の法制度やその手続きを全て無視する形でも、基地建設や環境破壊が許されるのか、という問題になるからだ。基地建設や環境破壊という「民意」が既存の法制度や手続きに反するならば、その「民意」は実現されてはならないし、もし実現するのであれば、まず法制度そのものを変えていく必要があるはずだ。

さらに言えることは、これまで、民主的に選挙で選ばれた歴代の知事や名護市長が、「世論調査」等で示される基地建設反対の「民意」に反して、基地を容認してきた事実がある。日本政府は(そして米国政府は)、選挙で選ばれた歴代の知事と市長の示した「民意」を根拠に、これまで基地建設を進めてきているのだ。そしてそれが法制度や手続きと結びつく形で如実に示されたのが、仲井真前知事の公有水面埋立ての承認だ。現在、日米両政府が主張しているのは、仲井真前知事が正当な手続きを踏んで埋立てを「承認」した、ということだ。

このように考えると、「民意」を主張するだけではなく、やはり「法制度」や「手続き」の問題を追求することは不可欠である。沖縄BDは、一貫して、辺野古・大浦湾における基地建設計画は、「民意」の観点からも、環境アセス、埋立て承認の「法制度」「手続き」の観点からも問題であると指摘してきた。そして、日本政府からの圧力のもと、仲井真現知事と当時の沖縄県が、「民意」を無視し、自らの手で「法制度」や「手続き」をねじ曲げ、「埋立て承認」をしたと認識している。

Part IとPart IIでも指摘したように、翁長知事と現在の沖縄県は、沖縄防衛局や日本政府と対峙しているだけではなく、仲井真前知事と彼の県政下の沖縄県とも対峙しているといえる。私たちはそこをきちんと認識する必要があるだろうし、私たちが怒り、そして追求すべきは、仲井真前知事と沖縄県をそのような立場に追い込んだ日本政府と、それに屈した仲井真知事と沖縄県である。

まとめにかえて:翁長知事と沖縄県への提案

これから翁長知事と沖縄県が基地建設阻止に取り組むなかで、最大の礎となるのは、沖縄県民の建設反対の意思「民意」であり、「民意」に基づいた様々な「行動」であり、その「民意」と「行動」に対する日本本土や国際社会からの支援だ。そして防衛局や日本政府が最も恐れているのは、沖縄の揺るがない建設反対の「民意」であり、それに基づく「行動」であり、そして国内外からの沖縄への「支援」である。それゆえPart IとPart IIで述べてきた「法制度」や「手続き」の問題は、県民の「民意」及び県内外からの支援に対して、さらなる正当性を与えるものとして、明確に位置づけられるべきである。

そしてそのためには、法制度や手続きがねじ曲げられながらこの基地建設が押し進められてきた事実を、翁長知事と沖縄県がしっかりと県民や国内外の支援者に伝えることが必要である。

その意味で、今回の「岩礁破砕の許可」区域外での巨大コンクリートブロック投入とサンゴの破砕の問題は、まさに、翁長政権が、沖縄防衛局と日本政府の法制度や手続きをねじ曲げている姿を浮き彫りにする絶好の機会だといえる。また仲井真政権の時代の問題を明確にし、是正していく機会であり、7月に下される「埋立て承認」の取り消しまたは撤回に向けての貴重なステップとなると言えよう。

しかしそのためにも、翁長知事と沖縄県が解決しなければならない課題がいくつかある。

まず1点目は、現在の沖縄県が、このコンクリートブロック投入、サンゴの破砕に関わる「法制度」や「手続き」の問題に関する立場や見解きちんと県民や県内外の社会に伝えてきれていないということだ。沖縄県のHPをみても、同問題について殆ど何も書かれていない(沖縄県のHPはこちら)。県の立場はどうなのか。非常に分かりにくい。さらに、国際的にも注目され、米国政府にむけての対応が必要であるにもかかわらず、これらの問題に関しての沖縄県からの英語による情報発信も非常に少ない。

現在の翁長県知事や沖縄県は、県の情報や見解を記者会見等を通して、県内のメディアに情報発信をさせている。しかしこの県内メディア依存のこの状況は好ましいとは言えない。県内メディアは決して沖縄県の代弁者ではないし、そうであってはならないはずだ。さらには、本土の大手メディアとの力関係のなかでは、県内のメディアの影響力は限られており、メディアを通しても、翁長知事や沖縄県の立場や見解はきちんと伝わっていないのが現状であろう。(この問題については、東京新聞 2015年1月22日の記事を参考に。記事はこちらでも読めます。)

沖縄県知事や沖縄県は、沖縄県民は勿論、国内外(米政府も含めて)に向けての、HP等を通した、自らの言葉による明確な情報やメッセージの発信が必要である。

2点目の課題は、沖縄県がこの問題に取り組むなかで、環境NGOを含む市民団体の監視活動、環境調査、政府との交渉との報告をこれからどのように効果的に扱うのか、つまり市民社会への対応についてだ。巨大コンクリートブロックの投入やサンゴの破砕は、最初にヘリ基地反対協のチームレインボーにより確認され、その後幾つかの市民団体が県への要請等を通して情報を提供してきた。また法制度や手続き上の問題点を指摘してきたのも市民団体である。沖縄県はそれらを受けて独自の調査へ着手した経緯がある。しかし現在沖縄県は、「中立性」や行政の立場ということからか、自らの調査や独自の検証にこだわっているようにも見うけられる。

しかし、臨時制限区域においては米軍による調査許可も得られていない現状や、調査に費やする時間や予算等を考慮すると、沖縄県が独自の調査を行い、意義ある結果を時宜に生み出すことは難しいのが実状であろう。そのような状況のなかで、「中立性」を踏まえながら沖縄県ができることは、沖縄防衛局によるサンゴ破砕の調査報告を検証し、防衛局の意見や見解も聞きながら(沖縄防衛局が設置した環境監視等委員会第4回委員会の議事録等はこちら)、同時に市民団体の調査報告や意見・見解を積極的に収集していくことではないだろうか。両サイドからの情報や見解を沖縄県が収集し、検証し、沖縄県としての対応を進めていくという方法である。

実際、Part IIで議論した「仮設桟橋」について、環境NGOのジュゴン保護キャンペーンセンターは、4月17日の防衛省との交渉において、防衛省から重要な見解を引き出しいる。防衛省の交渉担当は、「仮設桟橋」が設置されていない現在の状況でもボーリング調査を行うことは可能であると認めた上で、「仮設桟橋」は作業の「効率上」設置するものである、という見解を示した(交渉についてのSDCCのブログはこちら)。言い換えれば、事実上の「埋立て」作業となる「仮設桟橋」の設置は、ボーリング調査の現段階では必ずしも要らないということだ。この防衛省の見解を、沖縄県はみずから確認し、現在農林水産相が調停する形となっている巨大コンクリートブロック投入やサンゴ破砕の問題とは独立した形で、桟橋設置はさせない、という対応ができるはずである。

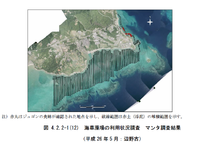

(琉球新報 2015年 3月4日からの画像)

「仮設桟橋」設置のために「港湾築堤マット」を海中に投入する準備はすでにできている?

翁長知事のリーダーシップのもと、沖縄県が勇気と気概をもって、自己浄化しながら、この巨大コンクリートブロックの投入やサンゴの破砕の問題について取り組み、そして翁長知事による公有水面埋立ての承認の取り消しあるいは撤回に向けての貴重なステップとすることを希望する。

Part I とPart IIでは、翁長知事が沖縄防衛局に対して出した海上作業停止の「指示」をめぐる沖縄県と沖縄防衛局の動きについて、法制度や関連する手続きの問題に焦点を置き述べてきた。ここPart IIIでは、翁長知事の「指示」と評価と、この対立の検証から見えてきた翁長知事の基地建設阻止の手法についての考察と、翁長知事と沖縄県に対する提案を試みたい。

翁長知事の海上作業停止の「指示」をどうみるか

沖縄BDとしては、翁長知事による海上作業停止の「指示」と、それに伴って示された、破砕の検証に基づいての「岩礁破砕の許可」の取り消しという方向性を、基本的に評価している。なぜならは、それは3月13日に、沖縄県議会の農林水産委員会で対応してもらう予定で沖縄BDが提出していた陳情の内容と一致しているからだ。

陳情では、沖縄防衛局の「岩礁破砕の許可」区域外での巨大コンクリートブロック投入と「仮設桟橋(岸壁)」の設置を、ボーリング調査の「協議」の手続きとリンクさせ正当化しようとする問題を指摘しながら、

1. 沖縄県知事/沖縄県は、県が制定した「岩礁破砕等の許可に関する取扱方針」に鑑み、沖縄防衛局のボーリング調査に関わる問題点を早急に整理し、それを踏まえて、同方針11「その他」の(4)「無許可行為に対する措置」に従い、沖縄県知事はボーリング調査の停止及び、巨大コンクリート・ブロックにより損傷したサンゴの現状回復を命ずること。沖縄県知事/沖縄県の問題点の整理においては、辺野古・大浦湾において環境保全活動を行う市民からの情報も参考にすること。

2. 沖縄県知事は、沖縄防衛局がボーリング調査停止の命令に従わない場合、岩礁破砕の許可を取り消すこと。

としていた。 陳情はこちら

沖縄BDが陳情で強調したのは、沖縄県と沖縄防衛局が「岩礁破砕の許可」や「ボーリング調査」「協議」手続きの正当性(不正当性)の解釈をめぐり議論する間にも、ボーリング調査が継続され、それに伴って「仮設桟橋」が設置されることへの危機感である。

それゆえ、沖縄防衛局が作業停止指示を無視し、米軍が岩礁破砕についての検証調査の許可を与えないという現状では、翁長県知事は早急に「岩礁破砕の許可」の取り消しを行うべきだ、としていた。また、今回知事が実際に行った「指示」(「行政指導」)ではなく、「命令」(「行政命令」)という強い形での対応を求めていた。そして、その根拠として、翁長知事が示したように、沖縄県の海岸環境と漁業場業を反映させて県が制定した「岩礁破砕の取扱方針」とすべきである、としていた。

この沖縄BDの陳情は、県議会により「農林水産委員会」ではなく「基地対策特別委員会」が対応する判断となった。それゆえ今議会ではなく、次回の議会で取り扱われることに決まった。しかし次回の議会での議論を待つまでもなく、翁長県知事が陳情を実行してくれた形となっている。(なおこのような場合、提出した陳情がどのように扱われるのかは議会事務局に確認してみたい。)

翁長知事の「指示」とその後の対応から見えてくること:「法制度」「手続き」の闘い

今回の翁長知事の海上作業停止の「指示」や、その後の沖縄防衛局と日本政府の反応に対する翁長知事の意見書の提出等の対応からは、翁長知事の辺野古基地建設を止める手法が読み取れるのではなかろうか。翁長知事は「あらゆる権限を使って」基地建設を止めるとしているが、それが今回の一連の対応に具体的に示されたと言えよう。

それは、

1)できるだけ細かく、数多くの、法制度や手続きに基づいた課題)を沖縄防衛局と日本政府に突き付ける。(作業停止の要請、作業停止の指示、調査のための臨時水域への立ち入り許可の要請、「弁明証」の提出等)

2)その課題に対して、沖縄防衛局や日本政府が、反故、無視、さらには違法な対応をして、建設に向けての作業を強行するが、むしろそれを前提として、反故、無視、違法な対応を防衛局と政府に積み重ねさせる。(翁長知事や沖縄県は、今回の日本政府の対応を「想定内」としていたと沖縄タイムス 2015年3月31日は伝えている。)

3) 積み重ねられる反故、無視、あるいは違法な対応を根拠とし、「岩礁破砕の許可」、そして最終的には「埋立て承認」の取り消し・撤回へと臨む。承認の取り消し・撤回後は、防衛局の反故、無視、違法な対応を根拠に裁判等で闘う。

という手法ではなかろうか。

行政手続き上の最終決着点を、埋立て承認の取り消しにおいた、手堅い、保守的なアプローチとも言える。これは翁長知事が、「埋立て承認」の取り消しあるいは撤回にむけ設置した「第3者委員会」の特徴や動きと共通している(第3者委員会についての沖縄県からの情報はこちら。情報が非常に限られているのだが、、、)。

勿論、今回の「指示」を含めて翁長知事の対応については賛否両論分かれている。権力と対峙するには、慎重過ぎることはないとし、行政上の法制度、手続きを可能な限り検証していくことを支持する人々もいる。一方で、ボーリング工事が強行されるなか、いつまで待つのか、早めに「埋立て承認」を基地建設反対の「民意」を基に撤回し、工事自体を止めるべきだ、細かい検証はその後でもいい、という議論もある。

いずれの立場をとるにしても、今回の海上作業停止の「指示」をめぐる、翁長知事/沖縄県と沖縄防衛局と日本政府の対峙の様相から、以下の2点が明確になったと言っていいだろう。

まず1点目は、全くの予想通り、日本政府は、沖縄防衛局を矢面に立たせながら、農林水産省、防衛省、外務省、(環境省?)という行政省を使い、圧倒的な権力をもって翁長知事に対抗していく、ということだ。そして、裁判闘争となっても、これまでの日本国内における、あるいは沖縄における司法と国家行政の関係をみていると、国政府が有利な立場にある、ということだ。

これは、沖縄防衛局が3月24日に農林水産省に不服を申し立て、その1週間後には、防衛局の要求を全面的に受け入れる形で同相が4月30日には知事の「指示」の効力を停止させたことに如実に表されている。どのような検証を持って、農林水産相の判断が下されたのかも不透明であり、確かな検証よりも国の「建設ありき」の方針を優先させたといえる。

一方2点目は、沖縄防衛局も日本政府も、その権力のみ依拠し、法制度や手続きを完全に無視した形で強行することはできないだろう、ということだ。Part IIで述べたように、岩礁破砕をした巨大コンクリートブロックの投入が、「協議」を通して、沖縄県から了承を得たと主張せざるをえないこと自体が、(全く当たりまえなのだが)、法制度や手続きに縛られていることを示している。

このパラドックス的な状況を踏まえると、沖縄防衛局が押し進める基地建設において法制度や手続きにおける問題をあぶり出す(そして次に備える)という翁長知事の手法は、道理にかなっていると言えるだろう。

「民意」、「法制度」、「手続き」の関係

ここで翁長知事の手法を検証・評価する意味で、「民意」と「法制度」「手続き」の関係について指摘しておきたいことがある。

「民意」という点では、新聞等による世論調査等で示されてきたように、沖縄県民はこの普天間基地の辺野古への移設計画が出て以来、常に60%以上の人々が反対してきた。沖縄タイムス 2015年4月21日)そしてこの基地建設に反対する翁長知事や国会議員、名護市長の誕生をもって、知事が言う「圧倒的民意」が示されたといえる(琉球新報 2015年4月17日)。

2014年9月の辺野古での反基地建設集会にての翁長知事(当時はまだ知事候補者)

しかし「民意」だけでは十分でない、というのがこの問題に取り組んできた沖縄BDの見解だ。

なぜなら、逆説的に、かつ極端な例で述べると、もし「民意」により基地建設や環境破壊が容認されれば、既存の法制度やその手続きを全て無視する形でも、基地建設や環境破壊が許されるのか、という問題になるからだ。基地建設や環境破壊という「民意」が既存の法制度や手続きに反するならば、その「民意」は実現されてはならないし、もし実現するのであれば、まず法制度そのものを変えていく必要があるはずだ。

さらに言えることは、これまで、民主的に選挙で選ばれた歴代の知事や名護市長が、「世論調査」等で示される基地建設反対の「民意」に反して、基地を容認してきた事実がある。日本政府は(そして米国政府は)、選挙で選ばれた歴代の知事と市長の示した「民意」を根拠に、これまで基地建設を進めてきているのだ。そしてそれが法制度や手続きと結びつく形で如実に示されたのが、仲井真前知事の公有水面埋立ての承認だ。現在、日米両政府が主張しているのは、仲井真前知事が正当な手続きを踏んで埋立てを「承認」した、ということだ。

このように考えると、「民意」を主張するだけではなく、やはり「法制度」や「手続き」の問題を追求することは不可欠である。沖縄BDは、一貫して、辺野古・大浦湾における基地建設計画は、「民意」の観点からも、環境アセス、埋立て承認の「法制度」「手続き」の観点からも問題であると指摘してきた。そして、日本政府からの圧力のもと、仲井真現知事と当時の沖縄県が、「民意」を無視し、自らの手で「法制度」や「手続き」をねじ曲げ、「埋立て承認」をしたと認識している。

Part IとPart IIでも指摘したように、翁長知事と現在の沖縄県は、沖縄防衛局や日本政府と対峙しているだけではなく、仲井真前知事と彼の県政下の沖縄県とも対峙しているといえる。私たちはそこをきちんと認識する必要があるだろうし、私たちが怒り、そして追求すべきは、仲井真前知事と沖縄県をそのような立場に追い込んだ日本政府と、それに屈した仲井真知事と沖縄県である。

まとめにかえて:翁長知事と沖縄県への提案

これから翁長知事と沖縄県が基地建設阻止に取り組むなかで、最大の礎となるのは、沖縄県民の建設反対の意思「民意」であり、「民意」に基づいた様々な「行動」であり、その「民意」と「行動」に対する日本本土や国際社会からの支援だ。そして防衛局や日本政府が最も恐れているのは、沖縄の揺るがない建設反対の「民意」であり、それに基づく「行動」であり、そして国内外からの沖縄への「支援」である。それゆえPart IとPart IIで述べてきた「法制度」や「手続き」の問題は、県民の「民意」及び県内外からの支援に対して、さらなる正当性を与えるものとして、明確に位置づけられるべきである。

そしてそのためには、法制度や手続きがねじ曲げられながらこの基地建設が押し進められてきた事実を、翁長知事と沖縄県がしっかりと県民や国内外の支援者に伝えることが必要である。

その意味で、今回の「岩礁破砕の許可」区域外での巨大コンクリートブロック投入とサンゴの破砕の問題は、まさに、翁長政権が、沖縄防衛局と日本政府の法制度や手続きをねじ曲げている姿を浮き彫りにする絶好の機会だといえる。また仲井真政権の時代の問題を明確にし、是正していく機会であり、7月に下される「埋立て承認」の取り消しまたは撤回に向けての貴重なステップとなると言えよう。

しかしそのためにも、翁長知事と沖縄県が解決しなければならない課題がいくつかある。

まず1点目は、現在の沖縄県が、このコンクリートブロック投入、サンゴの破砕に関わる「法制度」や「手続き」の問題に関する立場や見解きちんと県民や県内外の社会に伝えてきれていないということだ。沖縄県のHPをみても、同問題について殆ど何も書かれていない(沖縄県のHPはこちら)。県の立場はどうなのか。非常に分かりにくい。さらに、国際的にも注目され、米国政府にむけての対応が必要であるにもかかわらず、これらの問題に関しての沖縄県からの英語による情報発信も非常に少ない。

現在の翁長県知事や沖縄県は、県の情報や見解を記者会見等を通して、県内のメディアに情報発信をさせている。しかしこの県内メディア依存のこの状況は好ましいとは言えない。県内メディアは決して沖縄県の代弁者ではないし、そうであってはならないはずだ。さらには、本土の大手メディアとの力関係のなかでは、県内のメディアの影響力は限られており、メディアを通しても、翁長知事や沖縄県の立場や見解はきちんと伝わっていないのが現状であろう。(この問題については、東京新聞 2015年1月22日の記事を参考に。記事はこちらでも読めます。)

沖縄県知事や沖縄県は、沖縄県民は勿論、国内外(米政府も含めて)に向けての、HP等を通した、自らの言葉による明確な情報やメッセージの発信が必要である。

2点目の課題は、沖縄県がこの問題に取り組むなかで、環境NGOを含む市民団体の監視活動、環境調査、政府との交渉との報告をこれからどのように効果的に扱うのか、つまり市民社会への対応についてだ。巨大コンクリートブロックの投入やサンゴの破砕は、最初にヘリ基地反対協のチームレインボーにより確認され、その後幾つかの市民団体が県への要請等を通して情報を提供してきた。また法制度や手続き上の問題点を指摘してきたのも市民団体である。沖縄県はそれらを受けて独自の調査へ着手した経緯がある。しかし現在沖縄県は、「中立性」や行政の立場ということからか、自らの調査や独自の検証にこだわっているようにも見うけられる。

しかし、臨時制限区域においては米軍による調査許可も得られていない現状や、調査に費やする時間や予算等を考慮すると、沖縄県が独自の調査を行い、意義ある結果を時宜に生み出すことは難しいのが実状であろう。そのような状況のなかで、「中立性」を踏まえながら沖縄県ができることは、沖縄防衛局によるサンゴ破砕の調査報告を検証し、防衛局の意見や見解も聞きながら(沖縄防衛局が設置した環境監視等委員会第4回委員会の議事録等はこちら)、同時に市民団体の調査報告や意見・見解を積極的に収集していくことではないだろうか。両サイドからの情報や見解を沖縄県が収集し、検証し、沖縄県としての対応を進めていくという方法である。

実際、Part IIで議論した「仮設桟橋」について、環境NGOのジュゴン保護キャンペーンセンターは、4月17日の防衛省との交渉において、防衛省から重要な見解を引き出しいる。防衛省の交渉担当は、「仮設桟橋」が設置されていない現在の状況でもボーリング調査を行うことは可能であると認めた上で、「仮設桟橋」は作業の「効率上」設置するものである、という見解を示した(交渉についてのSDCCのブログはこちら)。言い換えれば、事実上の「埋立て」作業となる「仮設桟橋」の設置は、ボーリング調査の現段階では必ずしも要らないということだ。この防衛省の見解を、沖縄県はみずから確認し、現在農林水産相が調停する形となっている巨大コンクリートブロック投入やサンゴ破砕の問題とは独立した形で、桟橋設置はさせない、という対応ができるはずである。

(琉球新報 2015年 3月4日からの画像)

「仮設桟橋」設置のために「港湾築堤マット」を海中に投入する準備はすでにできている?

翁長知事のリーダーシップのもと、沖縄県が勇気と気概をもって、自己浄化しながら、この巨大コンクリートブロックの投入やサンゴの破砕の問題について取り組み、そして翁長知事による公有水面埋立ての承認の取り消しあるいは撤回に向けての貴重なステップとすることを希望する。

Posted by 沖縄BD at 12:10│Comments(0)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。