沖縄市サッカー場問題:沖縄県への要請報告 「国の責任で」という魔法の言葉

2013年09月22日/ 枯れ葉剤/ 基地返還跡地/ 汚染

9/17の要請の報告です。

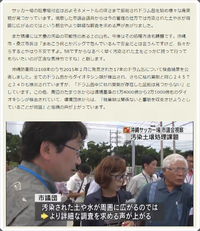

沖縄BDからは、吉川秀樹さん、宮平光一さん、牧志治さん、岡本由希子さん、平良末子さん、私、河村雅美が要請に伺いました。

沖縄県からは、基地防災統括官親川達男さん、知事公室基地対策課課長運天修さん、環境生活部環境保全課課長城間博正さん、企画部企画調整課跡地利用対策班主任技師大城博人さんに対応していただきました。

県議のみなさまに、場を設定していただきました。また要請の様子を聞いていただき、沖縄県として、沖縄市サッカー場にどう取り組むのか、ここから県としてどのような課題があるのかを共有させていただく機会としました。

要請別の回答のやりとりをまとめました(回答とその後の県と沖縄BDのやりとりを項目でまとめていますので、実際のやりとりとは順番が変わっているところもあります)のでご覧ください。

総じて、沖縄市サッカー場の調査の件は、沖縄防衛局がこれまでの調査を実施したこと、追加・全面調査を実施することのみを評価しているような印象です。「国の責任で」行われることで安堵し、県の責任や役割について真剣に考えているという姿勢はうかがえません。

また、沖縄市の調査がなければわからなかったかもしれない猛毒の存在とその危険性についての認識も危ういものでした。沖縄防衛局の調査の姿勢についても、住民の安全を守るために監視していく、という沖縄市のような視点はみられませんでした。「県民の不安の払拭」という言葉には、汚染の原因や範囲を特定して住民の安全を県の立場で守るという意思は感じられません。

県、防衛局、沖縄市の「3者で協議していく」、沖縄防衛局に情報の公開など「要請する」ということはいいますが、そこに実質的なものを県民のために得ていこうという姿勢もなかったと思います。

また、記事を新たにしてまた書きますが、6月に共同通信の取材で明らかになったキャンプ桑江返還跡地汚染などの、現在、沖縄防衛局が行っている跡地の調査についても、県は内容について把握していないことがわかりました。

沖縄県議会でもこの問題はさらに追及されると思いますが、県民の安全を守る義務と責任があり、日米地位協定の環境条項を要求しているという立場を認識し、「国の責任で」という言葉に逃げることなく、次の調査での役割を果たしてもらいたいと思いますが….。

沖縄市の調査は、「国の責任で」という言葉によりかかっていたら、どうなることになるかを示したものです。まずその認識を持ってもらいたいというのが、全面調査前に県に求めたいところです。

以下、やりとりです。

沖縄BDからは、吉川秀樹さん、宮平光一さん、牧志治さん、岡本由希子さん、平良末子さん、私、河村雅美が要請に伺いました。

沖縄県からは、基地防災統括官親川達男さん、知事公室基地対策課課長運天修さん、環境生活部環境保全課課長城間博正さん、企画部企画調整課跡地利用対策班主任技師大城博人さんに対応していただきました。

県議のみなさまに、場を設定していただきました。また要請の様子を聞いていただき、沖縄県として、沖縄市サッカー場にどう取り組むのか、ここから県としてどのような課題があるのかを共有させていただく機会としました。

(撮影:牧志治さん)

要請別の回答のやりとりをまとめました(回答とその後の県と沖縄BDのやりとりを項目でまとめていますので、実際のやりとりとは順番が変わっているところもあります)のでご覧ください。

総じて、沖縄市サッカー場の調査の件は、沖縄防衛局がこれまでの調査を実施したこと、追加・全面調査を実施することのみを評価しているような印象です。「国の責任で」行われることで安堵し、県の責任や役割について真剣に考えているという姿勢はうかがえません。

また、沖縄市の調査がなければわからなかったかもしれない猛毒の存在とその危険性についての認識も危ういものでした。沖縄防衛局の調査の姿勢についても、住民の安全を守るために監視していく、という沖縄市のような視点はみられませんでした。「県民の不安の払拭」という言葉には、汚染の原因や範囲を特定して住民の安全を県の立場で守るという意思は感じられません。

県、防衛局、沖縄市の「3者で協議していく」、沖縄防衛局に情報の公開など「要請する」ということはいいますが、そこに実質的なものを県民のために得ていこうという姿勢もなかったと思います。

また、記事を新たにしてまた書きますが、6月に共同通信の取材で明らかになったキャンプ桑江返還跡地汚染などの、現在、沖縄防衛局が行っている跡地の調査についても、県は内容について把握していないことがわかりました。

沖縄県議会でもこの問題はさらに追及されると思いますが、県民の安全を守る義務と責任があり、日米地位協定の環境条項を要求しているという立場を認識し、「国の責任で」という言葉に逃げることなく、次の調査での役割を果たしてもらいたいと思いますが….。

沖縄市の調査は、「国の責任で」という言葉によりかかっていたら、どうなることになるかを示したものです。まずその認識を持ってもらいたいというのが、全面調査前に県に求めたいところです。

以下、やりとりです。

---------------------------------------------------------------------

1. 以下の実現に全力を尽くすこと。沖縄防衛局、沖縄市に県が積極的に働きかけること。

1)追加調査・全面調査に着手する前に、これまでの調査過程、調査体制、調査結果を関係機関全体で精査すること。

2)その結果を踏まえ、追加調査・全面調査の計画立案を市民参加のもとでオープンに行うこと。

沖縄県:

(1) 着手する前には、これまでの調査結果、今後の調査内容についてこれまで同様、3者で連携して協議していきたい。

(2)今回の問題は、県民の不安を払拭することが課題であるということで、速やかに調査をすることが重要と考えている。調査過程、結果などについて県民に公表していくよう沖縄防衛局に働きかけていきたい。

-----------------------------------------------------------------------

ということでしたが、これまでの経過を聞くと、3者の「協議」が、実質的なものになるような沖縄県の役割は感じられませんでした。

沖縄防衛局の入札も、沖縄県は事前に知っていたということですが、それも調整した上で決まったわけではありません。

沖縄防衛局は、これまでの調査結果も何もウェブサイトにあげていません。県は、「調査するのは防衛局ですから、内容を公表してくださいということで申し上げた」ということですが、3者でやるといいながら、全て防衛局に任せて、防衛局が何もしてない状態を県は放置してよいのか、入札する前にいろいろ話合う必要があったのではないか、と問いを投げかけました。

県は3者で協議する場で申し入れていきたいといっていますが、防衛局が公表していくことを担保できるかが問題です。結果の公表もタイムリーにやっていかないと意味がない、1年後にあげられても誰もみないもし、防衛局がやらないというのだったら県がデータを持って来てウェブページにあげるなど、そのくらいの責任を持ってやってほしい。実質的な協議の場としてほしいということを要求しました。

また、沖縄防衛局と沖縄市の調査には、今後の調査への提言が書かれています。調査会社も変わり、それらが本当に追加・全面調査に反映されるのかどうかもチェックしてほしいことを要求しました。

3者の認識では、追加調査の前には集まることになっているが、具体的な日程はつまっていないということです。

-----------------------------------------------------------------------

2 今回の調査全体をどう評価するか、沖縄県の見解を示すこと。

沖縄県:県民の不安を払拭するため、速やかに調査したこと、全面調査を実施することになったことを評価している。最終的な評価については全面調査追加調査の結果がでたところで評価したい。

-----------------------------------------------------------------------

沖縄市の独自調査についての評価については言及がありませんでした。むしろ、4での親川統括官の回答であるように、沖縄防衛局が前向きに実施したことを評価しているようでした。2002年の杜撰な北谷町のドラム缶の調査を行ってそのままにしている沖縄県ですので、沖縄市について評価するという立場には立てないのかもしれませんが、ここは市民のしている沖縄市の調査姿勢の評価の目で、調査全体を見直してもらいたいと思います。

-----------------------------------------------------------------------

3. 今後の追加調査・全面調査について、沖縄県の果たす役割についての予定を述べること。

沖縄県:周辺地下水の水質等の調査を行う予定。追加調査の内容に情報提供などを連携して行っていきたい。

-----------------------------------------------------------------------

これまでの調査において県が果たした役割や、今後の件について、あまりにも県が消極的すぎること、ダイオキシンの中でも最も有毒な物質が出たという認識にも欠けているような発言に、沖縄BD側から批判の声が相次ぎました。

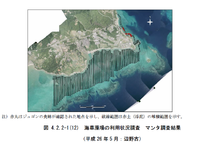

このサッカー場から3kmしか離れていないところに住んでいる牧志さんからは、「データをすりあわせてこれからどうするかを決めていくことが重要。沖縄市がクロスチェックしなければ猛毒の存在が明らかにならなかった。市に全部押しつけたり、国に丸投げすることではなく、県自体が努力していくことが必要。不安を払拭するためには原因を特定し、除去しなければならない。蓋をしても不安は消えない」と、住民の安全の視点から、今後の県の姿勢に対する重要な意見がありました。

-----------------------------------------------------------------------

4. 現在の沖縄防衛局が行っている基地の跡地調査や使用履歴の照会法について、どう評価しているか、見解を示すこと。

(こちらは、本来は沖縄防衛局が行っている、キャンプ桑江、ギンバルなどの返還跡地の調査の件を聞いたのですが、今回のサッカー場の件についての回答となっています。上記の返還跡地調査についての見解については別立てで書きます)

沖縄県:6月に問題がおこって、返還されて長い時間たっている土地であったので、県の懸念は法律的な件からすると実際どこが検査すべきかということがあった。

県の立場としては、発見されたものが米軍使用のものであるようなので、従来から米軍が使用したものなら国が責任を持って対応するというのが県の基本的な考えである。今後、返還される土地については跡地利用法が適用される。国が跡地利用法の枠組みをあてはめるべきと考えたので、そのように沖縄防衛局に申し入れた。

根拠法については不安だったので沖縄市と連絡し、地域の住民の不安があったので早急に調査すべきだということで県と市で調査することにした。

この問題は国が積極的に関わるべきであるということを言い続けていた。同時に沖縄防衛局も並行して調査するということで、結果がでた。

沖縄防衛局は、追加調査の契約も終了したということで、全面的に、アスファルトもはがして実施するということであるが、この点については、当初、法的な根拠づけからすると、県が求めていた「国が責任を持ってやるべき」ということにかなっており、過去の事例を踏まえると、「国が前向きに早くやっていただけたのかな」という感じがする。

調査結果についてはいろいろ議論があるが、3者で調整する場があるのでそこで県、市の考え方を積極的に国にも求めていきたい。

使用履歴については、確認をお願いしたのだが、初回の回答は、そこには施設がないということだった。ゆえに廃棄されやすい場所だったのか、ということもある。引き続き詳細な使用履歴は国が米軍に問い合わせている。

-----------------------------------------------------------------------

「国が責任を持って」という県が繰り返す言葉には、どうも丸投げ的ニュアンスが感じられ、沖縄防衛局が早期に調査を実施したことと、全面調査を行うことを高く評価してばかりで、調査があるべき姿で行われたかどうかについての視点が全く欠けていることに、私たちは深い懸念…にとどまらず、怒りを示しました。「国が実施する=県は深くかかわらなくてすんでよい」ではないと思います。

-----------------------------------------------------------------------

5. 跡地返還決定時から、跡地の調査、浄化、跡地に至るまでの具体的なフローチャートを専門家、県民を交えて策定すること。今後行われる全面調査に関与し、具体的な事例に基づく、県民の立場に立った、環境面、安全面の面を重視した制度づくりに早急に着手すること。

沖縄県:跡地利用法の新法が制定され、同法3条の基本理念に基づいて、国の責任を踏まえてやっていく。

キャンプ瑞慶覧の西普天間の件は、跡地利用、支障除去措置など作業部会を設置して、これからであるが、使用履歴をどう聞いているのかを含めて、宜野湾市と連携しながらこれから始めようとしているところである。沖縄防衛局、沖縄県、宜野湾市、地主会、内閣府5者で支障除去に関する作業部会を設置してとりくんでいるところで、今の案件や要請も含めて今後調整してきたい。

現時点で何かを策定することに関してはお答えしづらい。使用履歴、クロスチェックに関する要望は県から、宜野湾市からもしていきたい。第2回作業部会8/23では地主会からは支障除去についてはすでにオープンにしてほしいという要望がでている。

-----------------------------------------------------------------------

この件については、跡地調査の別記事で触れる予定です。

-----------------------------------------------------------------------

6. 沖縄市のような信頼できる調査体制を自ら行った自治体に、予算措置がとれる制度を検討すること。

沖縄県:調査、支障除去等、軍転協でも過去に返還された場所でも、過去に返還された場所でも、地権者の負担にならないよう、跡地利用推進法に基づいてやることを要請事項にいれた。

国が責任を持ってやるべきということを引き続き要請していく。

-----------------------------------------------------------------------

沖縄BDからは、県としても沖縄市のような調査は評価して県としても補助でもよいので予算をつけるべきという意見がありましたが、県は、国の責任でやってもらうというのが方針で、県民の税を使ってそのような予算措置をとることは検討できないような姿勢でした。

1. 以下の実現に全力を尽くすこと。沖縄防衛局、沖縄市に県が積極的に働きかけること。

1)追加調査・全面調査に着手する前に、これまでの調査過程、調査体制、調査結果を関係機関全体で精査すること。

2)その結果を踏まえ、追加調査・全面調査の計画立案を市民参加のもとでオープンに行うこと。

沖縄県:

(1) 着手する前には、これまでの調査結果、今後の調査内容についてこれまで同様、3者で連携して協議していきたい。

(2)今回の問題は、県民の不安を払拭することが課題であるということで、速やかに調査をすることが重要と考えている。調査過程、結果などについて県民に公表していくよう沖縄防衛局に働きかけていきたい。

-----------------------------------------------------------------------

ということでしたが、これまでの経過を聞くと、3者の「協議」が、実質的なものになるような沖縄県の役割は感じられませんでした。

沖縄防衛局の入札も、沖縄県は事前に知っていたということですが、それも調整した上で決まったわけではありません。

沖縄防衛局は、これまでの調査結果も何もウェブサイトにあげていません。県は、「調査するのは防衛局ですから、内容を公表してくださいということで申し上げた」ということですが、3者でやるといいながら、全て防衛局に任せて、防衛局が何もしてない状態を県は放置してよいのか、入札する前にいろいろ話合う必要があったのではないか、と問いを投げかけました。

県は3者で協議する場で申し入れていきたいといっていますが、防衛局が公表していくことを担保できるかが問題です。結果の公表もタイムリーにやっていかないと意味がない、1年後にあげられても誰もみないもし、防衛局がやらないというのだったら県がデータを持って来てウェブページにあげるなど、そのくらいの責任を持ってやってほしい。実質的な協議の場としてほしいということを要求しました。

また、沖縄防衛局と沖縄市の調査には、今後の調査への提言が書かれています。調査会社も変わり、それらが本当に追加・全面調査に反映されるのかどうかもチェックしてほしいことを要求しました。

3者の認識では、追加調査の前には集まることになっているが、具体的な日程はつまっていないということです。

-----------------------------------------------------------------------

2 今回の調査全体をどう評価するか、沖縄県の見解を示すこと。

沖縄県:県民の不安を払拭するため、速やかに調査したこと、全面調査を実施することになったことを評価している。最終的な評価については全面調査追加調査の結果がでたところで評価したい。

-----------------------------------------------------------------------

沖縄市の独自調査についての評価については言及がありませんでした。むしろ、4での親川統括官の回答であるように、沖縄防衛局が前向きに実施したことを評価しているようでした。2002年の杜撰な北谷町のドラム缶の調査を行ってそのままにしている沖縄県ですので、沖縄市について評価するという立場には立てないのかもしれませんが、ここは市民のしている沖縄市の調査姿勢の評価の目で、調査全体を見直してもらいたいと思います。

-----------------------------------------------------------------------

3. 今後の追加調査・全面調査について、沖縄県の果たす役割についての予定を述べること。

沖縄県:周辺地下水の水質等の調査を行う予定。追加調査の内容に情報提供などを連携して行っていきたい。

-----------------------------------------------------------------------

これまでの調査において県が果たした役割や、今後の件について、あまりにも県が消極的すぎること、ダイオキシンの中でも最も有毒な物質が出たという認識にも欠けているような発言に、沖縄BD側から批判の声が相次ぎました。

このサッカー場から3kmしか離れていないところに住んでいる牧志さんからは、「データをすりあわせてこれからどうするかを決めていくことが重要。沖縄市がクロスチェックしなければ猛毒の存在が明らかにならなかった。市に全部押しつけたり、国に丸投げすることではなく、県自体が努力していくことが必要。不安を払拭するためには原因を特定し、除去しなければならない。蓋をしても不安は消えない」と、住民の安全の視点から、今後の県の姿勢に対する重要な意見がありました。

-----------------------------------------------------------------------

4. 現在の沖縄防衛局が行っている基地の跡地調査や使用履歴の照会法について、どう評価しているか、見解を示すこと。

(こちらは、本来は沖縄防衛局が行っている、キャンプ桑江、ギンバルなどの返還跡地の調査の件を聞いたのですが、今回のサッカー場の件についての回答となっています。上記の返還跡地調査についての見解については別立てで書きます)

沖縄県:6月に問題がおこって、返還されて長い時間たっている土地であったので、県の懸念は法律的な件からすると実際どこが検査すべきかということがあった。

県の立場としては、発見されたものが米軍使用のものであるようなので、従来から米軍が使用したものなら国が責任を持って対応するというのが県の基本的な考えである。今後、返還される土地については跡地利用法が適用される。国が跡地利用法の枠組みをあてはめるべきと考えたので、そのように沖縄防衛局に申し入れた。

根拠法については不安だったので沖縄市と連絡し、地域の住民の不安があったので早急に調査すべきだということで県と市で調査することにした。

この問題は国が積極的に関わるべきであるということを言い続けていた。同時に沖縄防衛局も並行して調査するということで、結果がでた。

沖縄防衛局は、追加調査の契約も終了したということで、全面的に、アスファルトもはがして実施するということであるが、この点については、当初、法的な根拠づけからすると、県が求めていた「国が責任を持ってやるべき」ということにかなっており、過去の事例を踏まえると、「国が前向きに早くやっていただけたのかな」という感じがする。

調査結果についてはいろいろ議論があるが、3者で調整する場があるのでそこで県、市の考え方を積極的に国にも求めていきたい。

使用履歴については、確認をお願いしたのだが、初回の回答は、そこには施設がないということだった。ゆえに廃棄されやすい場所だったのか、ということもある。引き続き詳細な使用履歴は国が米軍に問い合わせている。

-----------------------------------------------------------------------

「国が責任を持って」という県が繰り返す言葉には、どうも丸投げ的ニュアンスが感じられ、沖縄防衛局が早期に調査を実施したことと、全面調査を行うことを高く評価してばかりで、調査があるべき姿で行われたかどうかについての視点が全く欠けていることに、私たちは深い懸念…にとどまらず、怒りを示しました。「国が実施する=県は深くかかわらなくてすんでよい」ではないと思います。

-----------------------------------------------------------------------

5. 跡地返還決定時から、跡地の調査、浄化、跡地に至るまでの具体的なフローチャートを専門家、県民を交えて策定すること。今後行われる全面調査に関与し、具体的な事例に基づく、県民の立場に立った、環境面、安全面の面を重視した制度づくりに早急に着手すること。

沖縄県:跡地利用法の新法が制定され、同法3条の基本理念に基づいて、国の責任を踏まえてやっていく。

キャンプ瑞慶覧の西普天間の件は、跡地利用、支障除去措置など作業部会を設置して、これからであるが、使用履歴をどう聞いているのかを含めて、宜野湾市と連携しながらこれから始めようとしているところである。沖縄防衛局、沖縄県、宜野湾市、地主会、内閣府5者で支障除去に関する作業部会を設置してとりくんでいるところで、今の案件や要請も含めて今後調整してきたい。

現時点で何かを策定することに関してはお答えしづらい。使用履歴、クロスチェックに関する要望は県から、宜野湾市からもしていきたい。第2回作業部会8/23では地主会からは支障除去についてはすでにオープンにしてほしいという要望がでている。

-----------------------------------------------------------------------

この件については、跡地調査の別記事で触れる予定です。

-----------------------------------------------------------------------

6. 沖縄市のような信頼できる調査体制を自ら行った自治体に、予算措置がとれる制度を検討すること。

沖縄県:調査、支障除去等、軍転協でも過去に返還された場所でも、過去に返還された場所でも、地権者の負担にならないよう、跡地利用推進法に基づいてやることを要請事項にいれた。

国が責任を持ってやるべきということを引き続き要請していく。

-----------------------------------------------------------------------

沖縄BDからは、県としても沖縄市のような調査は評価して県としても補助でもよいので予算をつけるべきという意見がありましたが、県は、国の責任でやってもらうというのが方針で、県民の税を使ってそのような予算措置をとることは検討できないような姿勢でした。

Posted by 沖縄BD at 16:32│Comments(0)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。