沖縄市ドラム缶発見の報道から基地跡地問題へ6 県議会陳情

2013年07月07日/ 枯れ葉剤/ 基地返還跡地/ 汚染

時系列的には少し前後してしまうのですが、県議会各委員会での議論もされているので、沖縄市ドラム缶発見に関して、および基地返還跡地の調査に関する陳情をこちらにアップします。

この後の県、市、沖縄防衛局の調査の進め方や新たな発見物(さらなるドラム缶)などの問題があり、現在となっては網羅されていないこともあります。しかし、枯れ葉剤問題の中にいれていた跡地問題を切り離して、議論してもらうということだけでも新たなステップとなると思います。

以下、陳情文です。

----------------

沖縄県議会議長

喜納 昌春殿

6月13日沖縄市諸見里のサッカー場工事現場で米軍遺棄物と考えられるドラム缶が発見された。沖縄県、沖縄市、日本政府のその対応から、返還跡地利用の前に生じる米軍基地汚染の対策の不備が明らかになった。

沖縄・生物多様性市民ネットワークは、6月20日付けで「沖縄市諸見里サッカー場工事現場のドラム缶の件について-専門性と透明性を備えた調査の実施を求める要請-」を沖縄県知事、沖縄市長、沖縄市議会議長、沖縄市教育長、沖縄防衛局長宛に提出し、適切な調査を提言した【添付】。しかし、関係機関のみの調整で、市民不在のままに拙速に進められ、要求した専門性と透明性は担保される見通しがない。

沖縄市のサッカー場のドラム缶の件の対応から考え得ることは、現在の日本政府、沖縄県、市町村の体制、法、制度では基地の汚染に対応しきれないということである。

2002年に北谷町で発見されたドラム缶に関して沖縄県が実施した調査や、北谷町が2012年に実施した枯れ葉剤問題に対処した調査からみると、県や市町村に基地跡地の汚染物質の調査に対処する専門性が備わっているかは疑問である。また、日米政府の沖縄の枯れ葉剤問題の真相解明に対するこれまでの消極的な姿勢から、透明性のある調査が実施されるかについては疑念が持たれている。3月に公開された米国政府の報告書の内容から判断しても、日米政府と沖縄県の情報共有体制は整備されておらず、現体制では要求される専門性と透明性が担保されることは、困難であると考えられる。

また、現在依拠している、ダイオキシン対策特別措置法および『ダイオキシン類に関わる土壌調査測定マニュアル』、と土壌汚染対策法および『土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン』は、基地跡地の汚染に対応したものではない。沖縄では米軍による枯れ葉剤使用の可能性や、金武町のギンバル訓練場跡地で、核弾頭を搭載できる中距離弾道ミサイル「メースB」基地跡地などの存在も考慮にいれる必要がある。高い国際基準で対応する調査であるべきである。

今回の件を機に、返還跡地の問題においては、跡地開発や浄化ビジネスの参入だけでなく、県民の安全、健康のために基地汚染対策の議論を県、市町村、市民、国内・国外からの専門家を交えて行える体制を整えるべきである。土壌や水質などの調査のみならず、返還前の基地使用履歴の米軍への公開請求や立ち入り調査なども含め、跡地利用を安全に、円滑に進められるプロセスの整備を行うとともに、沖縄市のドラム缶のような事例が発生した時の体制も早急に整える必要がある。

下記を沖縄に強く要請する。

1.沖縄市のドラム缶のケースについて

1)実施する/した調査について説明すること。調査の目的、日本政府、沖縄県、沖縄市の分業理由、調査機関の選定方法、選定理由、調査方法(検体数、採取方法等)、評価などを詳細に説明すること。

また、沖縄市のドラム缶のケースの対応について、沖縄市、日本政府とともに県民への報告・説明会を行うこと。透明性、専門性が担保されていない場合は、本ネットワークの提出した要請文を参照し、市民参加の上、再調査を行うこと。

2)現場の使用履歴について米国政府へ公開請求を沖縄県が独自に行うこと。

3) 投棄者について米軍、沖縄側の関係者の聞き取りを沖縄県で行うこと。投棄者が誰か、ならびに投棄までの経緯を明確にする調査を実施すること。

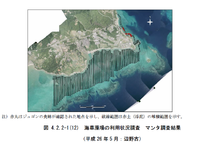

4) 沖縄市のサッカー場建設現場からは、残土が北谷町・桑江に運ばれていることが発覚したが、工事現場のみでなく、工事で発生した残土処理場所在地についても留意し、残土処理による汚染が発生しないような体制を作ること。

5) 沖縄市のドラム缶と同様なケース、特に跡地利用推進特別措置法で法律制定以前に返還された跡地の汚染除去について記述がないために対応が困難なケースについて検討する専門委員会を早急にたちあげること。

2. 今後の返還跡地問題の体制について

返還前の基地使用履歴の米軍への公開請求や立ち入り調査の段階から、現場回復、跡地返還後の開発まで、市民参加のもとで跡地問題を検討する委員会をたちあげること。調査、浄化作業について、透明性を持った制度の整備を行うこと。基地使用履歴の県の見解を示し、今後の取り組み予定を提示すること。既に沖縄県には要請・県議会陳情をとおして本団体から提出されている環境総合研究所『米軍による沖縄県内における枯れ葉剤問題への適切な対応についての意見書』【参照】を参照すること。

3 日米地位協定の環境条項に向けて

単に地位協定の環境条項を政府に要求するだけではなく、日米合同委員会の環境分科委員会への沖縄からの情報提供・交換の体制制度や、米軍との定期的な環境報告提出要求など、沖縄や市町村と米軍と情報が交換できるシステムの構築に着手すること。

【添付書類】

沖縄・生物多様性市民ネットワーク「沖縄市諸見里サッカー場工事現場のドラム缶の件について-専門性と透明性を備えた調査の実施を求める要請-」(2013.6.20)

【参照】

環境総合研究所『米軍による沖縄県内における枯れ葉剤問題への適切な対応についての意見書』(2012.3.14)http://www.eforum.jp/ikeda_ikensho_okinawa1.pdf

この後の県、市、沖縄防衛局の調査の進め方や新たな発見物(さらなるドラム缶)などの問題があり、現在となっては網羅されていないこともあります。しかし、枯れ葉剤問題の中にいれていた跡地問題を切り離して、議論してもらうということだけでも新たなステップとなると思います。

以下、陳情文です。

----------------

2013年6月27日

沖縄県議会議長

喜納 昌春殿

沖縄・生物多様性市民ネットワーク

沖縄県宜野湾市志真志4-24-7 セミナーハウス304

NPO法人「奥間川保護基金」事務所内

担当Director, Environmental Policy & Justice河村雅美

沖縄県宜野湾市志真志4-24-7 セミナーハウス304

NPO法人「奥間川保護基金」事務所内

担当Director, Environmental Policy & Justice河村雅美

米軍基地返還跡地の調査に関する要請

6月13日沖縄市諸見里のサッカー場工事現場で米軍遺棄物と考えられるドラム缶が発見された。沖縄県、沖縄市、日本政府のその対応から、返還跡地利用の前に生じる米軍基地汚染の対策の不備が明らかになった。

沖縄・生物多様性市民ネットワークは、6月20日付けで「沖縄市諸見里サッカー場工事現場のドラム缶の件について-専門性と透明性を備えた調査の実施を求める要請-」を沖縄県知事、沖縄市長、沖縄市議会議長、沖縄市教育長、沖縄防衛局長宛に提出し、適切な調査を提言した【添付】。しかし、関係機関のみの調整で、市民不在のままに拙速に進められ、要求した専門性と透明性は担保される見通しがない。

沖縄市のサッカー場のドラム缶の件の対応から考え得ることは、現在の日本政府、沖縄県、市町村の体制、法、制度では基地の汚染に対応しきれないということである。

2002年に北谷町で発見されたドラム缶に関して沖縄県が実施した調査や、北谷町が2012年に実施した枯れ葉剤問題に対処した調査からみると、県や市町村に基地跡地の汚染物質の調査に対処する専門性が備わっているかは疑問である。また、日米政府の沖縄の枯れ葉剤問題の真相解明に対するこれまでの消極的な姿勢から、透明性のある調査が実施されるかについては疑念が持たれている。3月に公開された米国政府の報告書の内容から判断しても、日米政府と沖縄県の情報共有体制は整備されておらず、現体制では要求される専門性と透明性が担保されることは、困難であると考えられる。

また、現在依拠している、ダイオキシン対策特別措置法および『ダイオキシン類に関わる土壌調査測定マニュアル』、と土壌汚染対策法および『土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン』は、基地跡地の汚染に対応したものではない。沖縄では米軍による枯れ葉剤使用の可能性や、金武町のギンバル訓練場跡地で、核弾頭を搭載できる中距離弾道ミサイル「メースB」基地跡地などの存在も考慮にいれる必要がある。高い国際基準で対応する調査であるべきである。

今回の件を機に、返還跡地の問題においては、跡地開発や浄化ビジネスの参入だけでなく、県民の安全、健康のために基地汚染対策の議論を県、市町村、市民、国内・国外からの専門家を交えて行える体制を整えるべきである。土壌や水質などの調査のみならず、返還前の基地使用履歴の米軍への公開請求や立ち入り調査なども含め、跡地利用を安全に、円滑に進められるプロセスの整備を行うとともに、沖縄市のドラム缶のような事例が発生した時の体制も早急に整える必要がある。

下記を沖縄に強く要請する。

記

1.沖縄市のドラム缶のケースについて

1)実施する/した調査について説明すること。調査の目的、日本政府、沖縄県、沖縄市の分業理由、調査機関の選定方法、選定理由、調査方法(検体数、採取方法等)、評価などを詳細に説明すること。

また、沖縄市のドラム缶のケースの対応について、沖縄市、日本政府とともに県民への報告・説明会を行うこと。透明性、専門性が担保されていない場合は、本ネットワークの提出した要請文を参照し、市民参加の上、再調査を行うこと。

2)現場の使用履歴について米国政府へ公開請求を沖縄県が独自に行うこと。

3) 投棄者について米軍、沖縄側の関係者の聞き取りを沖縄県で行うこと。投棄者が誰か、ならびに投棄までの経緯を明確にする調査を実施すること。

4) 沖縄市のサッカー場建設現場からは、残土が北谷町・桑江に運ばれていることが発覚したが、工事現場のみでなく、工事で発生した残土処理場所在地についても留意し、残土処理による汚染が発生しないような体制を作ること。

5) 沖縄市のドラム缶と同様なケース、特に跡地利用推進特別措置法で法律制定以前に返還された跡地の汚染除去について記述がないために対応が困難なケースについて検討する専門委員会を早急にたちあげること。

2. 今後の返還跡地問題の体制について

返還前の基地使用履歴の米軍への公開請求や立ち入り調査の段階から、現場回復、跡地返還後の開発まで、市民参加のもとで跡地問題を検討する委員会をたちあげること。調査、浄化作業について、透明性を持った制度の整備を行うこと。基地使用履歴の県の見解を示し、今後の取り組み予定を提示すること。既に沖縄県には要請・県議会陳情をとおして本団体から提出されている環境総合研究所『米軍による沖縄県内における枯れ葉剤問題への適切な対応についての意見書』【参照】を参照すること。

3 日米地位協定の環境条項に向けて

単に地位協定の環境条項を政府に要求するだけではなく、日米合同委員会の環境分科委員会への沖縄からの情報提供・交換の体制制度や、米軍との定期的な環境報告提出要求など、沖縄や市町村と米軍と情報が交換できるシステムの構築に着手すること。

【添付書類】

沖縄・生物多様性市民ネットワーク「沖縄市諸見里サッカー場工事現場のドラム缶の件について-専門性と透明性を備えた調査の実施を求める要請-」(2013.6.20)

【参照】

環境総合研究所『米軍による沖縄県内における枯れ葉剤問題への適切な対応についての意見書』(2012.3.14)http://www.eforum.jp/ikeda_ikensho_okinawa1.pdf

Posted by 沖縄BD at 16:22│Comments(0)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。